最終更新日 2023年7月26日

もはや説明不要かと思われますが、新卒の採用市場は「売り手市場」で複数企業から内定を得る学生も珍しくありません。

企業と学生が接点をもつ場がインターンシップです。

貴社においても採用成功に向けてインターンシップを開催されているでしょう。

インターンシップは採用活動の入り口ですが、「開催すれば学生が入社してくれるとは限りません。

売り手市場の今、学生はインターンシップで情報を集め、どの会社で働くのが自分にとって最善かを考えています。

そんな中、採用成功のためにはインターンシップ後も接点を継続し、彼(彼女)らが貴社を「就職先」として選べるだけの情報を提供しなければなりません。

本記事では学生と接点を継続するための「インターンシップの進め方」をまとめていきます。

インターンシップでやるべきこと

貴社について知ってもらうだけでなく、学生1人ひとりが「参加してよかった。もっとここにいたい」と思わなければ、彼(彼女)らは貴社を「就職先」に選びません。

自社について話すだけでなく、自社に意欲的な母集団獲得のため、学生の満足度を高めることもインターンシップの役割と言えます。

事前準備

1人1台と言っても過言ではないほどスマートフォンが普及した今、情報を得るのはそれほど難しくありません。

業界や企業について調べる1″>ならばホームページやSNS、または就職四季報などの書籍を熟読するだけで十分です。

情報を得る手段が複数あるにも関わらず、インターンシップに参加する学生の志望度は高いと言えます。

そのような学生に対し、短時間で自社の概要を説明するのは逆効果です。

接触の初期段階で学生が満足する情報を提供できなければ、インターンシップ後に接点は継続されないでしょう。

インターンシップを「入社のきっかけ」にするためには、企業側もプログラムを具体化する必要があります。

この記事の目次

1.開催方法の決め方

現在インターンシップの開催方法は「対面形式」と「WEB形式」に二極化しています。

対面形式は、社員と学生が直接会うため、人事担当者様からみれば「学生に仕事内容や職場の雰囲気についてイメージをもらいやすい」とのメリットがあります。

いっぽう、WEB形式は、場所の制約がないため、人事担当者様からみれば「遠方の優秀な学生にアプローチできる」とのメリットが挙げられます。

正直、どちらの方法も一長一短があるため「何を基準に開催方法を決めようか…」と悩む人事担当者様も少なくないでしょう。

MOCHICAをご利用いただいている企業の人事担当者様には「それぞれを併用しての開催」をおすすめしています。

WEB開催が普及してきたとは言え、”自分の目で見る、かつ感じる情報”ほど、たしかなものはありません。

このような事情から「オンライン開催でも良いけど、実際に会社の内部を見たい」と話す学生が多く見受けられます。

このため、会社から近い場所に住む学生には「対面開催」。

遠方の学生には「WEB開催」と、それぞれを併用すれば、優秀な学生に接触できる機会が増えます。

(1)開催期間

オンライン形式のインターンシップは来社しないため、機密情報の共有が難しく座学が中心になるかと思われます。

しかし、短時間での説明や学生にとってはホームページやSNSを見ているのと変わりません。

学生が自社の雰囲気や仕事内容をイメージしやすいよう、3日~5日程度を確保し、ゆっくり説明するべきです。

開催期間は社内体制に余裕があれば5日、そうでなければ3日など、状況を見て判断していただいて構いません。

2.プログラム作成

インターンシップに参加する学生の多くは、志望度が高いため、業界の課題や先行きなど従業員しか知り得ない情報に関心があると推察されます。

学生の満足度を高めるには、そのような情報の共有が不可欠です。

(1)機密情報を明かさずに満足度を高める

とは言え、会社側が一方的に伝えるだけでは単なる「説明」になってしまい、学生の印象に残らない可能性があります。

また、入社が決まっていない学生に機密情報を明かせないと考える人事担当者様もいらっしゃるでしょう。

そういった懸念を解消するために有効なのが「グループワーク」です。

たとえば、チームビルディングとは学生の緊張緩和と、企業理解と促進を目的に実施するグループワークの一種です。

冒頭で「今後は20代の顧客を増やしたい」と戦略の一端を明かした後、参加者にその施策を話し合ってもらえば、企業は機密情報を明かさずに、事業促進に役立つ(可能性がある)アイディアを得られます。

学生も事業戦略の一端に触れているため、真剣に臨むでしょう。

もちろん、現実的ではないアイディアもあるかと思われますが、若い世代の意見を聞くのは企業にとってマイナスではないはずです。

グループワークを通じ、学生が主体的に考える時間・発言できる機会を創出すれば、一方的な「説明」にならず、学生の満足度を高められます。

①習熟度の図り方

WEBインターンシップは、人事担当者と学生が直接会わない分、対面形式のインターンシップに比べ習熟度を図りにくいという欠点があります。

これも人事担当者様がWEBインターンシップの開催をちゅうちょする要因になっているのではないでしょうか。

結論から言うと、この課題は「振り返りの時間を設けること」で解消可能です。

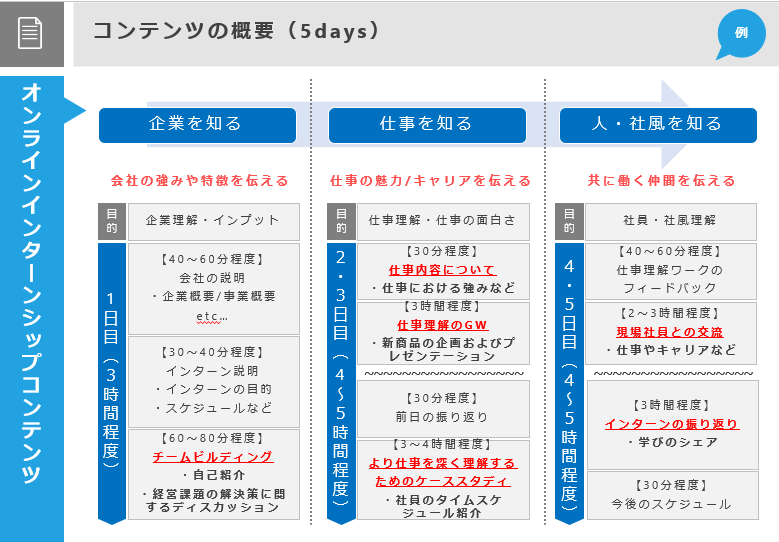

上記の例では、3日目~5日目にかけて「前日の振り返り/フィードバックの時間」を設けています。

1日目のチームビルディングは学生の自己紹介と緊張緩和が目的のため、振り返りは不要です。

最低でも30分程度時間をとり、学生個々にいくつか質問をすれば、習熟度を確認できます。

ただし、何の前触れもなく「昨日学んだことを話してください」と伝えても、当たり障りのない意見しか出ない可能性があります。

振り返りを行う前日に、「明日は、今日の学びを皆さんでシェアします。個々に『学んだこと』を考えて来てください」と伝えておけば、活発なコミュニケーションが見込めます。

人事担当者はその上で質問したほうが、学生の習熟度をふかく探れます。

(2)日程の組み方

ただし、学生の企業理解度が浅い初日からプレゼンテーションなど難易度の高い課題を課してしまうと、志望度が低下しがちです。

上の図のように、初日は「アイスブレーキングと企業理解促進(経営課題するディスカッション)」。

2日目は「仕事への理解を深める(新商品開発のディスカッション)」といったように、「1日1テーマ(または2~3日で1テーマ)」を念頭に実施すると、学生はしなくなります。

些細ですがこのような配慮の積み重ねが、志望度の低下防止につながります。

学生に体験させたいことと、人員など社内体制のバランスをみてゆとり日程を組んでください。

3.メンターの配置

インターンシップを通じて、学生に社員として働く姿・入社後の実務を鮮明にイメージしていただくため、人事担当者様におすすめしたいのがメンターの配置です。

学生の指導役としてメンターを配置されている企業様はあるかと思われますが、インターンの長さは3日〜5日。

メンターを担う社員様はその期間内で学生が話しやすいような雰囲気や部署内の体制を作るでしょう。

その努力は絶対に必要なのですが、私たちビジネスパーソンが出会って1週間立たない人に仕事の悩みや心配事、ちょっとした愚痴をこぼせないのと同じように、学生も胸の内すべては打ち明けてくれません。

5日かけてインターンシップを開催するなら、むしろ部署のメンバー様と学生との距離感が縮まり始めたころに「インターンシップが終わってしまう」ケースもあるでしょう。

そう考えると、学生の本音が出やすいのはインターンシップが終わった後と言えます。

その点を考慮し、MOCHICAの運営母体であるネオキャリアでは、インターンシップ中が学生の配属先の中堅社員(入社3年目〜5年目)が業務の指導役を担当

人事担当者は各配属先と学生との橋渡し役を務め、学生にとっての「相談者」となるよう、役割を分けています。

このほか、「選考時のミスマッチを減らしたい」「弊社に対する解像度を高めたい」といった思いがあり、会社説明会直後から学生1人ひとりに選考サポートに特化したメンター(相談役)を配置しています。

(1)メンターの選び方

弊社では社員にDISC診断を実施して誰の相談役をつくかを決めています。

▷(DISC 性格類型検査)より引用

社員が相談役となり、学生の選考対策を担当。内定通知後は自身の仕事内容やキャリアについて話すほか、学生の配属先が決まったら、そこのメンバーとの顔つなぎもしています。

メンター制度の使い方については以下の記事にまとめておりますので参考にしてみてください。

3.環境の整備

たとえ、企業様が「選考の一環」と位置づけていても、学生は違います。

彼(彼女)らにとって、インターンシップはあくまで「社内の雰囲気や仕事内容・そこで働く先輩社員の人柄」を、自分に合っているか否かを判断するための機会です。

そのいっぽうで、彼(彼女)らの多くは、選考を見据え「人事担当者様にわるい印象を残したくない」とも考えています。

このためグループワークで意見が出なければ、学生は「この場で話せていない自分は選考で不利になるかもしれない…」と考えがちです。

たった1人でも、このように感じる学生がいれば、彼(彼女)らは、「評価」のことで頭がいっぱいに。

これでは当初の目的である「社内の雰囲気や仕事内容・そこで働く先輩社員の人柄を知る」はどこ吹く風。

彼(彼女)らの中には「良い印象を残せなかった」という事実だけが残ってしまいます。

「良い印象を残せていない」と感じているのですから「選考を受けても受からないだろう」と考えるのは自然な発想でしょう。

これでは、”持ち駒の候補”から急降下します。

このような事態を防ぐためにグループワークでは、学生が発言しやすいよう、対面・WEB、どちらで実施する場合もモデレーター役の社員を1人つけてください。

また、社内で検討を重ねプログラムを練っても、WEB形式で開催する場合、本番当日に音と映像が乱れてしまったら元も子もありません。

乱れの原因は、企業・学生双方にあります。

厳密に言えば、参加者全員の通信環境を統一するのが難しいため、ノイズを完全になくすのは不可能です。

とは言え、あまりにひどいノイズが続くと、学生にはプログラムの内容よりも騒音が印象に残ってしまいます。

業界・企業に対する関心が高いにも関わらず、それを学習できないのは大きなストレスです。

そのような時間が長いほど、学生の志望度は下がります。

通信が乱れた場合でもインターンシップへの支障を最小限に留められるよう、企業側も性能の機材を準備しましょう。

『面接をLINEで完結させるメリット。機材の選び方、当日までの準備』にてMOCHICA編集部が使っている機材を紹介していますので、参考にしてみてください。

4.ツールの選択

WEB形式で開催する場合、通信環境と合わせて考えていただきたいのが、インターンシップに使うツールです。

上述のとおり、討議が間延びするほど、学生の志望度が下がってしまいます。

志望度を落とさないためには、スムーズな進行が不可欠です。

インターンシップは、面接に比べ進行工程が多いイベントです。

学生のストレスを減らすには、彼(彼女)らが使い慣れたLINEを使うのが効果的ですが、そもそも企業の担当者が操作に慣れていなければ、スムーズに進行は見込めません。

そのような事態を招かないため、社内にZoomやSlackなどWEBツールを導入している場合は、それらを使うのが良いでしょう。

WEB形式でインターンシップをを開催する場合の「社風の伝え方」については、以下の記事にまとめていますので、参考にしてみてください。

余談ですが、LINEは学生の利用率が90%を超え「コミュニケーションの主流ツール」となっています。

このため、インターンシップは貴社で導入しているツールで実施して構いませんが、案内はLINEで送った方が学生の目に止まりやすくなります。

5.参加者をグループ分け

ナビサイトやSNSで学生を集めたら、当日までに参加者をグループ分けしましょう。

対面形式でグループワークを実施する場合、学生に進行を委ねた上でグループ分けを施されるかと思います。

ですが、WEBインターンシップは学生同士が顔を合わせません。

WEBインターンシップは、対面形式に比べコミュニケーションを深めにくいため、単に進行を委ねてもディスカッションが停滞してしまう可能性があります。

グループ分けを人事部(またはインターンの担当部署)で済ませておくと、時間を効果的に使えます。

とは言え、人数が多すぎてもディスカッションが停滞しかねません。

人数はディスカッションに必要な「司会」「書記」「タイムキーパー」「発表者」4名に、企業の担当者を加えた5名程度で実施してください。

6.担当部署に注意事項を共有

学生の多くは、セミナーに参加し「選考で長話しは厳禁」「発言内容重複は避けるべき」といったノウハウを聞いてから面接に臨んでいます。

確かに、入社後のビジネスシーンを想定すれば、簡潔に話せたほうが良いのは言うまでもありません。

しかしながらWEBインターンシップは、インターネット回線の状況に左右されやすいため、万全を期しとても音声や映像が乱れてしまう場合があります。

企業の担当者にすれば、それらに乱れや不備を感じたら申し出て欲しいところですが、学生は上記のようなノウハウを数多く聞いているため、申し出をためらいがちです。

インターンシップを始める前に『回線が乱れて聞き苦しい場合、遠慮なく言って欲しい。それは合否には影響しない』との確約があれば、学生は安心して面接に臨めます。

当日は、アカウントを各部署の担当者に委ねるかと思いますが、インターンシップの冒頭で先述の声がけをするよう、事前に周知しておきましょう。

7.参加者への事前連絡

インターンシップを控え、学生の多くは緊張していると推察されます。

学生の緊張をほぐすため、内容周知のため、開催日までに案内があると親切です。

間近に案内を送ってしまうと、学生が対応できない可能性があります。

案内は、少し余裕をもって初日の1週間前までに送ると親切です。

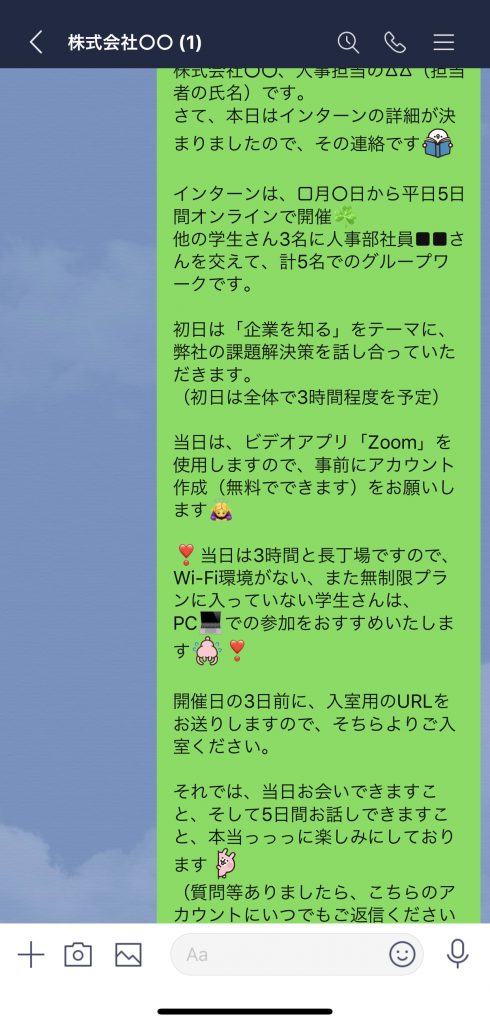

以下、案内の例文がありますので参考にしてみてください。

(1)LINEで言及すべき事柄

対面形式のインターンシップについては、関連書籍やWEBコンテンツが多くリリースされているため、学生は内容をイメージできていると推察できます。

一方で、「WEBインターンシップ」の開催件数はそれほど多くないため、ノウハウをまとめたコンテンツがほとんどありません。

それゆえ、学生はプログラムの内容に対する関心が高いと思われます。

そこで、例文では「初日は『企業を知る』をテーマに、5名でグループワークを実施します」と内容を紹介。

さらに、モデレーターを務める社員の氏名と所要時間、インターンシップ中に使用するツールにも言及しています。

事前にこのような情報があれば、事前に準備できるほか、当日顔を合わせた際にも「この人がLINEに書いてあった■■さんか」と親近感を覚えるでしょう。

また、就職情報会社マイナビが実施した調査によると、学生の3人に1人が、データ通信に上限のあるプランを契約しています。

同調査は2020年に実施されたものですが、格安SIMの普及、物価高といった社会情勢を踏まえると、「必要なもの」とは言え通信料にお金をかけられる学生は、今もほどんどいないと推察されます。

こうした情勢を考慮し、学生との当日のスムーズな進行のため、学生の経済的負担を減らすため、通信(受講)環境に関する案内があると親切です。

(2)文体について

通常、採用活動で学生に案内を送る場合、文体は「ですます調」が多いかと思われます。

しかし、上の画像のような長文をですます調で書くと、堅い印象になりがちです。

これでは、学生の緊張は緩みません。

そのような事態を避けるために、例文では絵文字と合わせて「本当っっっに」と、ビジネスメールらしくない表現を使用。

セミナーでノウハウを見聞きしている学生は「想像と違う」と感じ、警戒心が薄れるでしょう。

インターンシップ中の動き

インターンシップ中に不明点を解消できなければ、学生の志望度は下がってしまいます。

企業にとってインターンシップは慈善活動ではありませんので、旅館のようなおもてなしは不要ですが、志望度を下げないためには学生が質問しやすい環境を構築しなければなりません。

1.ガイダンス進行

環境づくりのカギとなるのがガイダンスの冒頭です。

WEBインターンシップに多少のノイズは付きものですが、上述のとおり学生の多くは聞き苦しい点があっても申し出ません。

インターンシップ全体をスムーズに進行するため、ガイダンスの冒頭で必ず「聞き苦しい点があったら、進行を遮っても構わないので申し出てほしい」と伝えてください。

人事担当者から「進行を遮っても構わない」と言われれば、学生は声を上げやすくなります。

2.グループワークの進め方

選考でグループワークを実施する場合、企業の担当者は進行に関与しないものと思われます。

しかし、インターンシップの目的は「学生さんとの接点確保」であり、選考のような「学生のふるい落とし」ではありません。

上述のとおり、討議の停滞は満足度の低下を招きます。

グループワークの最中、意見が出なかったり、グループワークの趣旨から外れていたりする場合には、モデレーターの社員がフォローを入れてください。

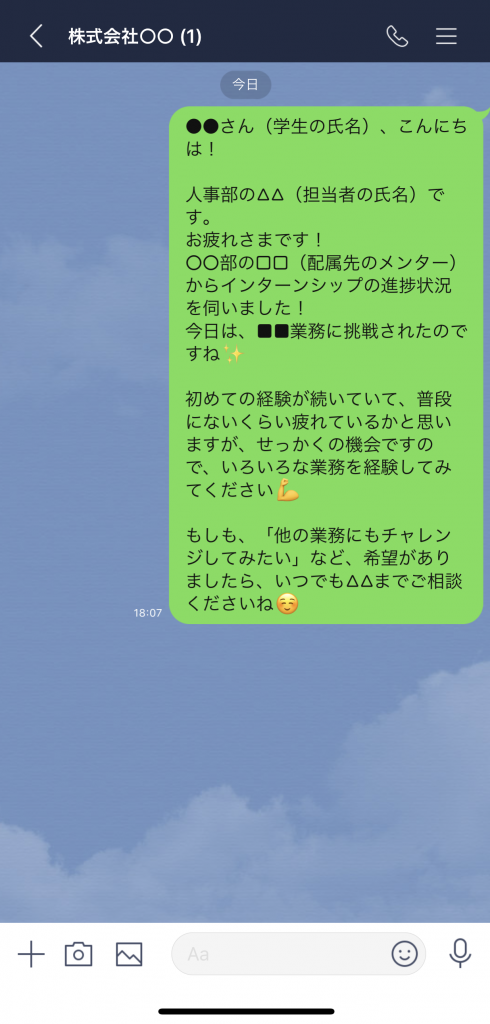

3.中日(なかび)にフォローを入れる

インターンシップ中は、モデレーター約の社員を中心にプログラムを消化されるかと思いますが、話す機会が増えるがゆえに相談しにくいことができてしまう可能性もゼロではありません。

そのようなケースも考慮して、人事部(LINEの運用担当)からもコミュニケーションがあると良いでしょう。

学生の多くは職業選択の一環でインターシップに応募しており、この時点で「自分にとっての適職」を明確にイメージできていない人が多いと考えられます。

そんな中「肌に合わない」と感じれば応募を見送ってしまうでしょう。

企業からすれば違和感を覚えた時点ですぐに相談してほしいところですが、学生の多くは「失礼があってはならない」と考えています。

それゆえ、どの程度相談して良いのか…と悩む学生は少なくありません。

そこで、人事がコミュニケーションを取り学生の心情を推察。もしも、学生から「▲▲に挑戦したい」「●●制度について伺いたい」などの申し出があれば、配属先と相談できます。

希望を叶えられるか否かは受け入れ時の状況によると思いますが、実現するために動いた事実は、学生にとって志望度が下がる要因にはなりません。

インターンシップ終了後の接点の作り方

仕事・プライベートサロンを問わず、私たちは誰かと関わりをもったとき、相手から2〜3週間連絡がないと「あの人は自分に関心がない」と考えます。

この記事を読んでいる人事担当者様の中にも、そのような経験のある人がいるでしょう。

インターンシップを終えた学生ができるのは、企業にお礼を伝えることだけです。

「お礼を送ったにも関わらず返信がない」、「インターンシップ中は和気あいあいとした感じだったのに、終わったら音沙汰がない」となれば。学生はギャップに違和感をいだきます。

学生の中にはこれを「あれは一時的なものだったんだ…」と思い、貴社を就職先の候補から外す人もいるでしょう。

採用活動を成功させるには、インターンシップ後の接点継続。いわゆる、繋ぎ止めが必要になります。

1.連絡を入れるタイミング

「就職先になるかもしれない会社」から連絡がないと、人は不安を感じます。

”鉄は熱いうちに打て”ではありませんが、連絡のスピートは学生にとっての安心に繋がります。

彼(彼女)らへの連絡に時間や業務工数を割けない場合は、3行…いや、2行で構いませんので「ご参加くださりありがとうございました!私としましては〇〇さんと長くお付き合いできればと思っています!」と、人事担当者様の想いを書くだけで、学生にとって貴社の印象が大きく変わります。

2.コミュニケーションのハードルを下げておく

「就職活動にLINEを使いたい学生が増えてきた」とは言え、LINEはもともとプライベートの連絡手段として利用率を伸ばしてきたツールです。

「まったく連絡がないと不安になる…」という学生も多いですが、その反面「企業からの連絡が多すぎて、気が休まらない…」と本音を漏らす学生も少なくありません。

なぜなら、学生は企業から連絡があった場合「返信しないと印象がわるくなる…」と考えるからです。

ですが、学生に心理的な負担をかけてしまっては意味がありません。

これでは、人事担当者様と学生は良い関係を築けず、貴社が就職先の候補から脱落するのは目に見えています。

そのような事態を防ぐため、LINEを交換した直後に「何時ならLINEを見やすいか」「発信が多いと感じたらそれを素直に言って欲しい」。

「これは入社後の評価に影響しない」と人事担当者様から言明してあげると、学生は安心して発言できます。

3.メンター制度の活用

人事担当者様と各部署の担当者様とのあいだでフォローの進捗確認が必要になりますので、正直なところ工数は増えます。

しかし、フォローの方向性を揃えつつ、人事担当者者様と各部署の社員様が「学生にとって話しやすい存在」になれば、インターンシップ後の離脱と、採用活動における歩留まり解消に大きな効果を発揮します

インターンシップ後の接点づくり、歩留まり施策とその効果については、MOCHICA運営部が企業様に実施したインタビューにて話題に挙がっております。

以下にまとめておりますので、貴社が施策を検討する際の参考にしてみてください。

▷LINEで「安心感」のある内定者フォローを。学生の心をオンラインでも繋ぎとめる秘訣/ジャパニアス株式会社様

▷内定数昨対450%!LINEを活用して歩留まり大幅改善/株式会社ヤスナ設計工房様

▷【新卒採用】LINEを使った接点の作り方・繋ぎ止め施策【事例あり】

まとめ

インターンシップを採用成功につなげるため、人事担当者様には以下の2点が求められます。

1.学生を「ワクワク」させること

2.インターンシップ後も、彼(彼女)らとの関係を継続させること

「ワクワク」と言われると抽象的に感じられると思われますが、学生は貴社に興味をもちホームページに載っていない情報を求めインターンシップに来ています。

あるいは、口コミサイトの真偽を確かめるために参加している学生もいるでしょう。

参加目的は学生によってさまざまですが、彼(彼女)らが求めているのは要するに社員様しか知り得ないリアルな情報です。

具体的には、「入社後の業務内容」、「普段の会議やミーティングで自分の意見はどのくらい反映されるのか」「役員や社長との距離感はどうか」といったところがそれに当たるでしょう。

いわゆる”風通し”です。

が、インターンシップ中だけそれをよく見せても採用成功は見込めません。

より厳密に言えば、それをよく見せれば母集団形成はしやすくなります。

が、実際に入社してからそこにギャップを感じると、彼(彼女)らはすぐに離職します。

採用成功と中長期での組織育成を両立させるには、学生にグループワークで貴社の企業や運営の課題感に触れてもらいつつ、貴社自体も今より風通しが良い組織になるよう務める必要があります。

また、以前は「インターンシップ先=就職先」という温度感で、企業様も学生も活動していましたが、今は違います。記事中にも書きましたが、売り手市場の今は学生に主導権があり、彼(彼女)らは貴社と競合企業を比較して『どの会社へ入社するのが自分にとって最良の道か』を考えています。

学生の決断に影響を与えるのは社員様から与えられる情報と、コミュニケーションの内容です。

人事担当者様とメンターを務める社員様が、相談役となり学生が貴社で働く上で感じている心配事や不安を打ち明けやすい関係になることが繋ぎ止め、貴社にとっての採用成功に直結します。

MOCHICA運営部では「学生の繋ぎ止め」をテーマにしたセミナーを実施しておりますので、「学生の辞退率を下げたい」「学生との関係性の築き方に課題を感じている」といった企業様はお申し込みください。

お申し込みフォーム

WEBセミナー:インターンシップで使える!LINEを使った学生の「繋ぎ止め」事例

これからの採用活動は長期間、かつWEBを中心にコミュニケーションを行い、良好な関係構築を学生と進めていかなければなりません。

具体的にどのように進めれば良いのか、今回の内容に加えて実際の成功事例や運用方法を無料のWEBセミナーでお伝えしております。

詳細は『WEBセミナー/秋冬インターンシップから使える!LINEを使った繋ぎとめ事例』をご確認ください。