学生の多くは内定式までに就職先を決めるべく、同時期に複数の選考を受けています。

そんな中、貴社が採用予定数を確保するには、会社説明会に来た学生に選考を確実に受けてもらうこと。

すなわち、説明会から選考までの途中離脱を防がなければなりません。

本記事では、そのための施策として有効な「メンター制度」について紹介します。

この記事の目次

メンター制度とは

メンター制度とは、社員様が指導役、または相談相手となり、学生に不安なく入社してもらうための施策です。

「入社を促す」との側面からメンター制度は、もともと内定者フォローのための施策でした。

実際、このMOCHICAブログでも内定者フォローのやり方でメンター制度について書いた記事を出しています。

学生の途中離脱や辞退を防ぐには、「こまめなコミュニケーションが必須」と言われます。その点は、この記事を読んでいる人事担当者様もご存知でしょう。

学生と話しをすると「複数の選考が同時に開催されるため、志望度の高い企業を優先し、会社説明会に来ても、選考を受けない」と話す人は少なくありません。

そこで私たち運用部がMOCHICA導入企業様に「有効」とお伝えしているのがメンター制度です。

1.メンター制度は、なぜ離脱防止に有効なのか

学生は業界研究と企業研究を済ませてから、貴社の説明会に参加しています。

それらは、志望度を高めるために、必要な工程ではありますが、それでビジネスパーソンと同じ解像度で貴社の業務内容をイメージできている学生はいません。

なぜなら、彼(彼女)らは社員という大きな責任を伴うポジションで働いた経験がないからです。

だからこそ、学生は説明会に来ても、貴社の競合企業と比較し「B社、いや…C社のほうがいいかも」と迷います。

採用活動の目的は、自社が求める能力を持った志望度の高い学生に入社してもらうことです。

それには、彼(彼女)らの貴社に対する解像度を高める必要があります。

百聞は一見にしかずではありませんが、解像度を鮮明にする上で社員様の”生の声”に勝るものはないでしょう。

生の声を誤解なく届けるには、社員様が学生1人ひとりに直接伝えるのが、もっとも手早く確実です。

この点から、メンター制度は有効と言えます。

具体的な進め方

メンター制度の有効性については、何となくイメージしていただけたかと思われますが、何の根拠もなくメンターだけを配置しても、人事担当者様の狙いどおりには機能しません。

なぜなら、エントリー直後の段階では、人事担当者様も各部署の社員様も、応募者の性格を詳しく知らないからです。

エントリー後の離脱を防ぐには、応募してくれた学生にメンターの存在を知らせ、貴社においては、学生が「話しやすい」と感じられる社員様にメンターを任せる必要があります。

1.連絡先を交換する

3年前、サントリーが「就活応援アカウント」を立ち上げたことが話題になりました。

当時は、企業がSNSで学生とつながること自体が“新しいアプローチ”でしたが、 今ではLINE公式アカウントを活用して学生と直接つながることが、むしろ“当たり前”の時代に。学生との距離がぐっと近づくこの手法、取り入れる企業は増えていますが、 一方で「ただLINEを使えばいい」ってわけではないという点には注意が必要です。

もともとLINEは、学生にとって小さい頃から既にあった“ごく一般的な連絡手段”です。 「就活にLINEを使いたくない」と感じている学生がいるのも事実ですし、 「未読スルーされにくそうだから」という理由だけで導入するのは、むしろ逆効果になりかねません。最近では、LINE公式アカウントを通じた情報配信にも学生側が慣れてきていますが、 その分、メッセージが「一斉送信っぽいな」と感じられると、通知オフ・既読スルー・ブロック…といったリスクも上がります。

だからこそ重要なのが、「誰に・どんな温度感で・どんなタイミングで」届けるかという視点です。 特に学生は、「選考前に悪い印象を与えたくない」と考えているケースが多いため、 最初の連絡は基本的にポジティブに受け取ってくれます。 だからこそ、“どう印象を残すか”が後々の離脱防止のカギになります。

2.メンターを選ぶ

学生も社員も”人”です。人には相性があります。

単に、選考対策に特化したメンターをつけるのが有効と言われても、「学生とメンターの相性が合わなかった場合、逆効果では…?」

また「社員1人あたり何人の学生を見れば良いのか…?」といった疑問が生じると思います。

相性というと、とても抽象的に聞こえますが、学生・社員といった立場の違いに関わらず、人は自分と共通点が多い人物に対し「話しやすい」と感じ、警戒心を緩めます。

それを見極めるための手法として、運営部ではdisc診断をおすすめしています。

disc診断は12の質問に答えると、以下のように性格や考え方を分析してくれます(2025年4月時点、利用料金はかかりません)。

▷(DISC 性格類型検査)より引用

MOCHICAの運営母体であるネオキャリアにおいても、disc診断をもとに、メンターを選定していますが、社員の診断結果と、学生の志望動機や自己PRなどを照らし合わせ、考え方や貴社を志望した経緯が似ている人をメンターにあてがうと、双方に共通点があるので打ち解けるのが早い傾向がみられます。

3.学生と顔を合わせる

実は、学生は結構「誰に相談していいのか分からない…」と不安を抱えてることが多いです。

企業側は、書類を見れば学生のことをある程度イメージできますよね。 でも学生は、企業のことも、メンターになる社員さんのことも、ほとんど情報がありません。だからこそ、できれば早いタイミングで「顔を合わせる機会」を作ってあげるのがおすすめです。 対面じゃなくても、オンラインで十分です。少し話すだけでも「この人に相談しても大丈夫かも」って思えるようになります。

このタイミングは、説明会後でもOKですし、採用担当の方からカジュアルにセッティングする形でもOKです。 LINEやメールでつながる前に、「やりとりしても大丈夫?」と一言聞いてあげるだけでも印象は全然違います。そのうえで、選考のことや面接の悩みなど、少しずつ話題を広げていければ、信頼関係も自然と深まっていきます。

4.人事担当者とメンターの役割分担を決める

率直に言うと、「人事担当者様=学生とメンター役の社員様をつなぐ窓口」、「メンター=選考突破のサポート役」と考えてください。

選考を控えた学生にとって、最大の関心は「応募書類に何を書けば、選考を突破できるか」、あるいは「面接でどんなことを話せば選考を突破できるか」です。

人事担当、メンターといったポジションに関わらず社員様は選考の評価基準を明かせないでしょう。

しかし、関心ごとに具体的な返答がなければ、学生はメンターを「何のためにいるのか分からない人」と認識します。

彼(彼女)らがほんの少しでも、そう感じたら、メンター制度が失敗に終わるのは言うまでもありません。

そのような事態に陥らないための施策として、私たちMOCHICA運営部は導入企業様に対し、「メンター役の社員様に、実務で求められる能力や業務で意識していることを話してもらうのが良い」とお伝えしています。

たとえば、営業職を希望している学生に対しては、以下のとおりです。

自身のイメージや、就活セミナーで見聞きした情報から、学生も「営業職=コミュニケーション能力が必須」という事実はなんとなく分かっています。

メンター役の社員様が同じ内容を伝えても、学生には刺さりませんが「ウチは1人あたり5社〜8社取引先をかかえる」、「実務では優先順位が大切」といった情報があれば、どうでしょうか。

ご自身の就職活動を振り返って考えてみてください。

実務のイメージを膨らませにくい新卒の立場で、そのような情報が社員の口から出れば「良い話しを聞けた」と思いますよね。

学生は、就職活動の一般的な攻略法ではなく、貴社へ入社したあとの姿が具体的にイメージできる情報を求めています。

選考基準は明かせませんが、「実務で必要な能力」は話せるでしょう。上述のとおりメンター制度の目的は、学生の解像度を高めることです。

が、各部署の社員様は、人事担当者様に比べると採用業務に携わるのが、難しいときもあるかと思われます。

そのため、「採用活動を主導する人事担当者様が窓口」。「志望職種に関する質問や相談については、メンターにつなぐ」といったようにルールを決めると、それぞれの役割が明確になります。

5.コミュニケーションのハードルを下げておく

選考前に印象を損ねたくない学生にとって、人事担当者とのコミュニケーションは、非常に気を使う行為の1つです。

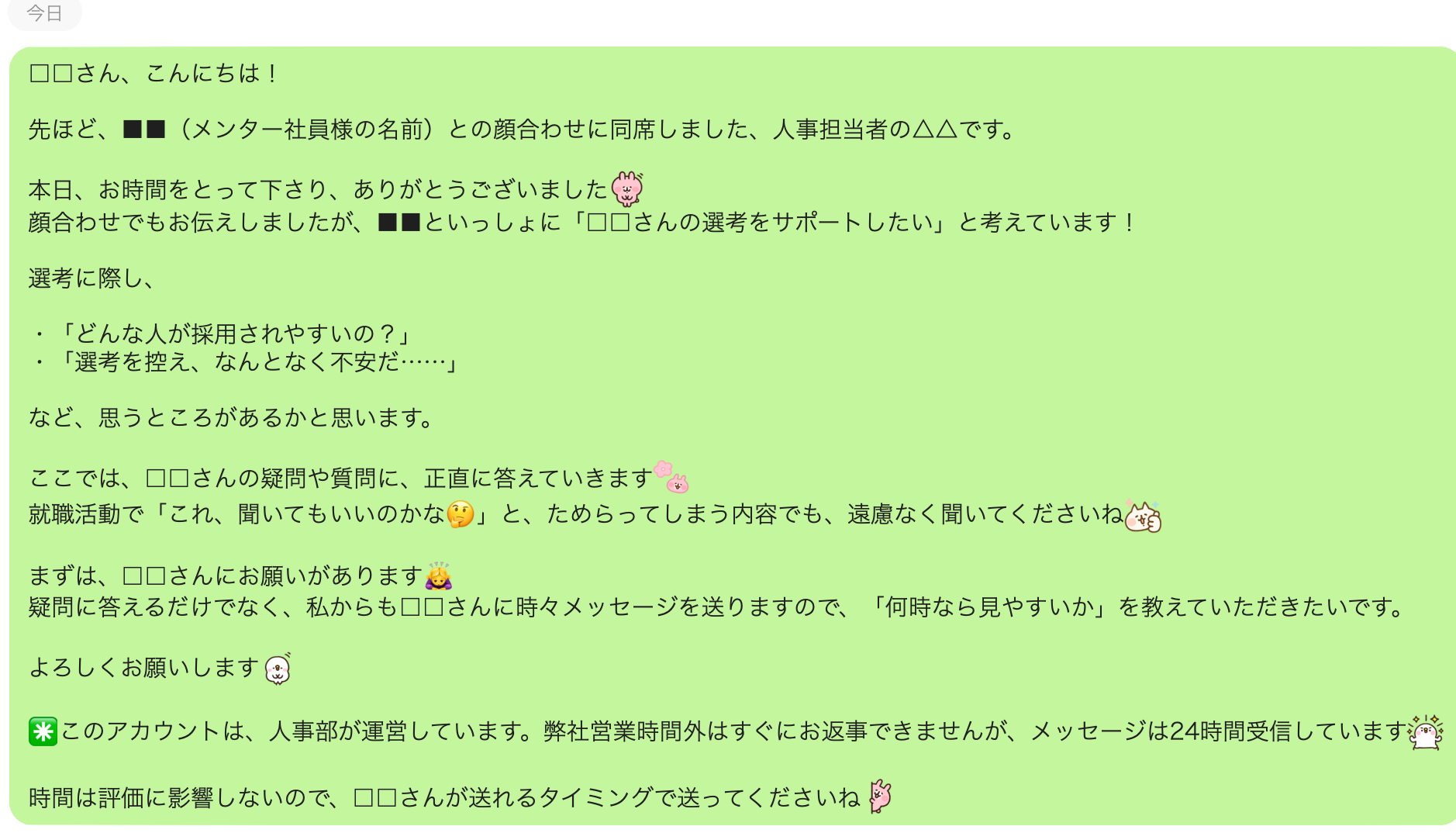

接点をもった時点で、『何時に返信していただいても構いません』と言及しておけば、コミュニケーションのハードルが下がり、学生からの返信が見込めます。

メッセージ例】

学生にどうアプローチするか迷った場合には、「メッセージを見やすい時間」を聞くのがおすすめです。

率直に言うと、人事担当者様が「いつでも何でも話してくださいね!」と書いても、学生はコミュニケーションに慎重なため、ある程度、関係が深まってこないと、彼(彼女)らは、積極的に返信しません。

が、「何時なら見やすいか教えてください」と書いてあれば、学生は『印象を損ねたくない』と、考えているからこそ、確実に返信が見込めます。

なぜなら、最初から「疑問」と言われると浮かびにくいですが、「メッセージを見やすい時間」であれば、答えやすいからです。

抽象的な質問のあとに、具体的な質問を書いておくと、学生は返信しやすくなります。

いっけん、意図のない質問のようにみえますが、「メッセージを見やすい時間」は、学生にとって答えやすい質問であり、人事担当者様にとっては、コミュニケーションのきっかけになる質問なのです。

まとめ

説明会では企業の魅力を丁寧に伝えていても、学生は「就活生」として企業を見ることしかできません。

実際に働いた経験がない以上、仕事内容ややりがいをリアルにイメージするのは難しいものです。結果として、給与や福利厚生といった“比較しやすい条件”で企業を選びがちになり、 志望度が下がる…というのはよくある話です。

また、学生側からは「印象が悪くなるかも…」ということで不安を相談しづらく、選考中は特に本音を隠しがちです。そのような“見えない不安”をケアするには、企業からのアプローチがカギになります。

その中でも効果的なのが、学生にとっての「味方」を作るメンター制度です。共通点のある社員がメンターになることで、学生との距離は一気に縮まり、 悩みや疑問を早めにキャッチできるようになります。 結果、離脱防止にもつながります。

\MOCHICAでは、このメンター制度の運用を支えるLINE管理機能も搭載!/

– 学生とのやり取りをメンターごとに一括管理

– 連絡の抜け漏れを防ぎ、現場の負担も最小限

– 全体の進捗を“見える化”して、チームでフォローしやすい体制に

採用のなかで「学生との接点づくり」をもっと強化したい方、

ぜひ一度、MOCHICAの導入をご検討ください!

MOCHICAについて

MOCHICAは、学生と企業様を“も”っと、“ちか”くにをコンセプトとした採用管理(以下、ATS)システムです。

これまで、応募者の情報管理は、ExcelやGoogleスプレッドシートで行うのが一般的でしたが、ATSを使えば、それ1つで、応募者の情報管理、応募者1人ひとりのコミュニケーションまで、すべて完結できます。

2013年頃から始まったLINEの普及に伴い、近頃は「LINE連携型ATS」が増えています。

LINEは、もともと「プライベートの連絡手段」として利用率を伸ばしてきたツールです。

それゆえ、「就職活動ではLINEを使いたくない…」と考える学生もいるでしょう。

弊社で運用しております「MOCHICA」においては、その点を考慮し、LINEとメールの両方で同じ機能を使えるようにしました。

このほか、商社や各メーカーで採用業務を担ってきたメンバーが“専任スタッフ”として、アカウントの導入やメッセージの作成をサポートいたします。

このため「採用活動に割けるリソースがない…」と悩んでいる企業様においても、安定した運用が可能です。

とは言え、システムに触れなければ採用フローの変更を判断は判断できないと思います。

以下に、MOCHICAの料金や導入事例をまとめた資料がありますので、導入の参考になさってみてください。

以下の資料をご覧いただけます