最終更新日 2025年7月24日

株式会社キャリタスが2025年6月に発表した「26卒学生の就活動向に関する調査※」によれば、6月1日時点の内定率は83.7%。前年同時期(85.2%)をわずかに下回ったものの、依然として高い水準を維持しています。さらに、**就職活動を“すでに終了した”学生は全体の62%**に達する一方で、残り38%は活動を継続中。その中には内定持ちの学生も少なくありません。

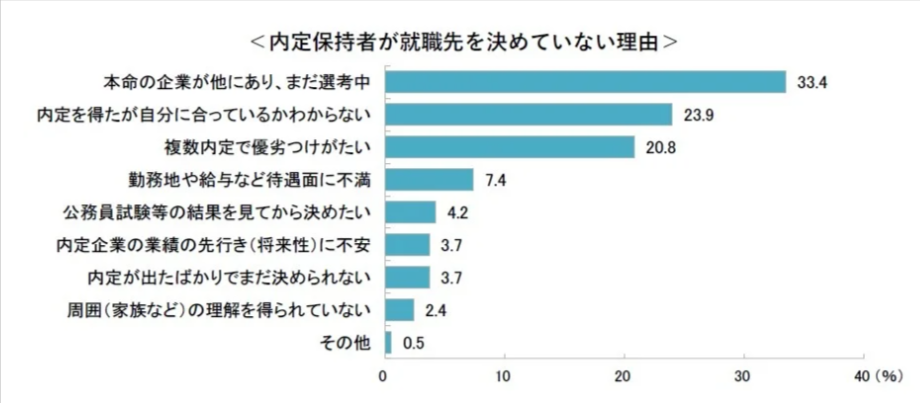

ここで注目したいのが、内定を保持しながら就職先を決め切れていない理由です。

調査では、未決定の学生が挙げたトップ2が

①「本命企業がまだ選考中」

②「自分に合っているかわからない」

という結果でした。すでに複数社から内定を得ていても、“本当に自分にフィットする会社かどうか”“この会社で⻑く働けるか”

を最後まで見極め、納得した上で入社を決めたい 。そんな学生が増えていることがわかります。オンライン説明会や面談が主流となった今、資料や短い質疑応答だけでは「社内のリアル」まで伝え切れないという課題が浮き彫りになっています。

学生が最終判断で重視するのは、結局「どんな人と、どんな雰囲気の中で働けるか」。そこをクリアに示せなければ、本命企業の結果を待たれたり、「合わないかも」と辞退されてしまう可能性が高まります。

そこで、有効策として注目されているのがメンター制度です。若手先輩社員が内定者一人ひとりに伴走し、

●日々の仕事のやりがい・大変さ

●現場のリアルな雰囲気や人間関係

●入社前に抱く不安や疑問への本音トーク

をオンライン/オフライン問わず継続的に共有。「本命待ち」や「自社フィット不安」を抱える学生に、“ここなら安心して働ける” と確信を持ってもらう決定打になります。

もっとも、メンターの人選や運用方法を誤れば逆効果。多忙で時間を割けない先輩や、年齢・キャリアが離れ過ぎた先輩を充ててしまえば、学生の疑問は解消されず、むしろミスマッチが拡大する恐れも。

本記事では、メンター制度を“武器”に変えるための人選のコツと、内定者との適切な距離感の築き方を具体的に解説していきます。選ばれる企業になるヒントとして、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次

社内組織の整備

なんの準備もなくメンター制度を始めようとすると、うまく機能しないケースが多く見受けられます。

それは、「人事担当者」と「メンター」の役割分担がはっきりしていないからです。

「社内組織の整備」と聞くと大げさに感じられるかと思われますが、メンター制度を実施する前に、誰がどこまで担当するかを明確にしておいたほうが、会社も学生も混乱せず、制度の成功が見込めます。

1.人事担当者とメンターの役割分担

メンター制度は、現場の社員が主役となり、学生に内定後のフォローや実務指導を行う制度ですが、営業やエンジニアなど、いわゆる「現場」の社員は通常業務があるかと思います。

そんな中、内定者との連絡役をメンター1人に任せてしまっては、彼(彼女)らとのコミュニケーションがおろそかになり、内定辞退を引き起こしかねません。

辞退を防ぐには内定者とこまめにコミュニケーションを取り、彼(彼女)らが悩みを打ち明けやすい関係づくりが不可欠です。

このため、内定者との窓口は人事担当者が務め、学生の実務的な疑問(人事担当者で解決できないもの)に関しては、メンターに答えてもらうのが良いでしょう。

メンター制度において、人事担当者は「内定者とメンター(現場の社員)の橋渡し役」と考えてください。

2.連絡ツールの運用体制

上述の内容と重なる部分もありますが、1人の社員に内定者との連絡役を任せてしまうと、日々の忙しさに忙殺され、内定者とのコミュニケーションや情報発信がおろそかになってしまうケースがあります。

このため、学生との連絡用ツールは、最低でも2〜3人で運用するのが良いでしょう。

規模の小さな企業ほど「業務工数を最小限に留めたい」との思いから、連絡ツールのアカウントを1人の社員に任せる傾向が見受けられます。

しかし、そうしてしまうと学生と話す際の挨拶文や、コンテンツが浮かばなくなり発信が滞りがちに。

発信が滞ってしまうと、学生の中には疑問と不安だけが残り、志望度が内定承諾当初より低下します。

そうなってしまっては、彼(彼女)らが他の企業に目移りするのは時間の問題です。

よほど志望度の高い内定者でない限り、学生は積極的にアプローチしません。

それは、彼(彼女)らの中に「内定先とは言え、連絡の際に粗相があったら印象をわるくしてしまうのでは…」との不安があるからです。

上述しましたが辞退を防ぐには、常に企業側からコミュニケーションや情報発信をおこなう必要があります。ゆえに、それを途絶えさせないための体制づくりが何よりも不可欠です。

実施するときの注意点と発信頻度

社内の体制づくりが終わったら次はいよいよ、メンター制度を実行に移します。

1.メンターの選び方

メンター制度を成功させるためにまず大切なのは、誰をメンターに選ぶかということです。日々の仕事で手一杯な社員に任せてしまうと、学生へのフォローがおろそかになってしまう可能性が高くなります。メンターとのコミュニケーションが不定期になれば、内定者は「自分は忘れられているのかもしれない」と感じ、不安が増してしまいます。ですから、メンターには余裕を持って内定者に向き合える社員を選ぶことが重要です。

また、メンターと内定者の年齢やキャリアの距離が大きすぎると、内定者が気を使ってしまい本音を話しにくくなる場合があります。反対に、内定者より2〜3歳ほど年上で、入社間もない若手社員であれば、近い感覚で話ができ、SNSなども自然に使いこなせるため、気軽にコミュニケーションを取ることができます。こうしたメンターなら、内定者が抱く不安や疑問を素直に相談しやすく、入社後のギャップも減らすことができるでしょう。

とはいえ、いくら優秀な若手社員でも、通常業務とメンター業務を一人でこなすのは大変です。メンターにかかる負担を軽減しなければ、やがて疲れてしまい、制度自体の効果も薄れてしまいます。そこで、メンター制度を安定させるためには、サブメンターや他の社員も巻き込んだチーム体制を整えることが大切です。人事部門や他部署とも連携しながら、内定者と接する社員を複数に分散させることで、負担を分散しつつ、内定者にとってはいつでも相談できる安心感が生まれます。

このように、年齢や感覚が近く、かつ業務に余裕がある若手社員をメンターに抜擢し、さらにそのフォロー体制をチームで支えることが、メンター制度を成功させるポイントです。こうした配慮があって初めて、内定者は「この会社で働きたい!」と前向きな気持ちを持ちやすくなります。

2.コミュニケーションツールの選び方

学生にどれだけ情報発信しても、それを学生に読んでもらわなければ、内定者フォロー(メンター制度)は成り立ちません。

内定者「入社」していただくためには、彼(彼女)らにとって、目に止まりやすいツールで情報を届ける必要があります。

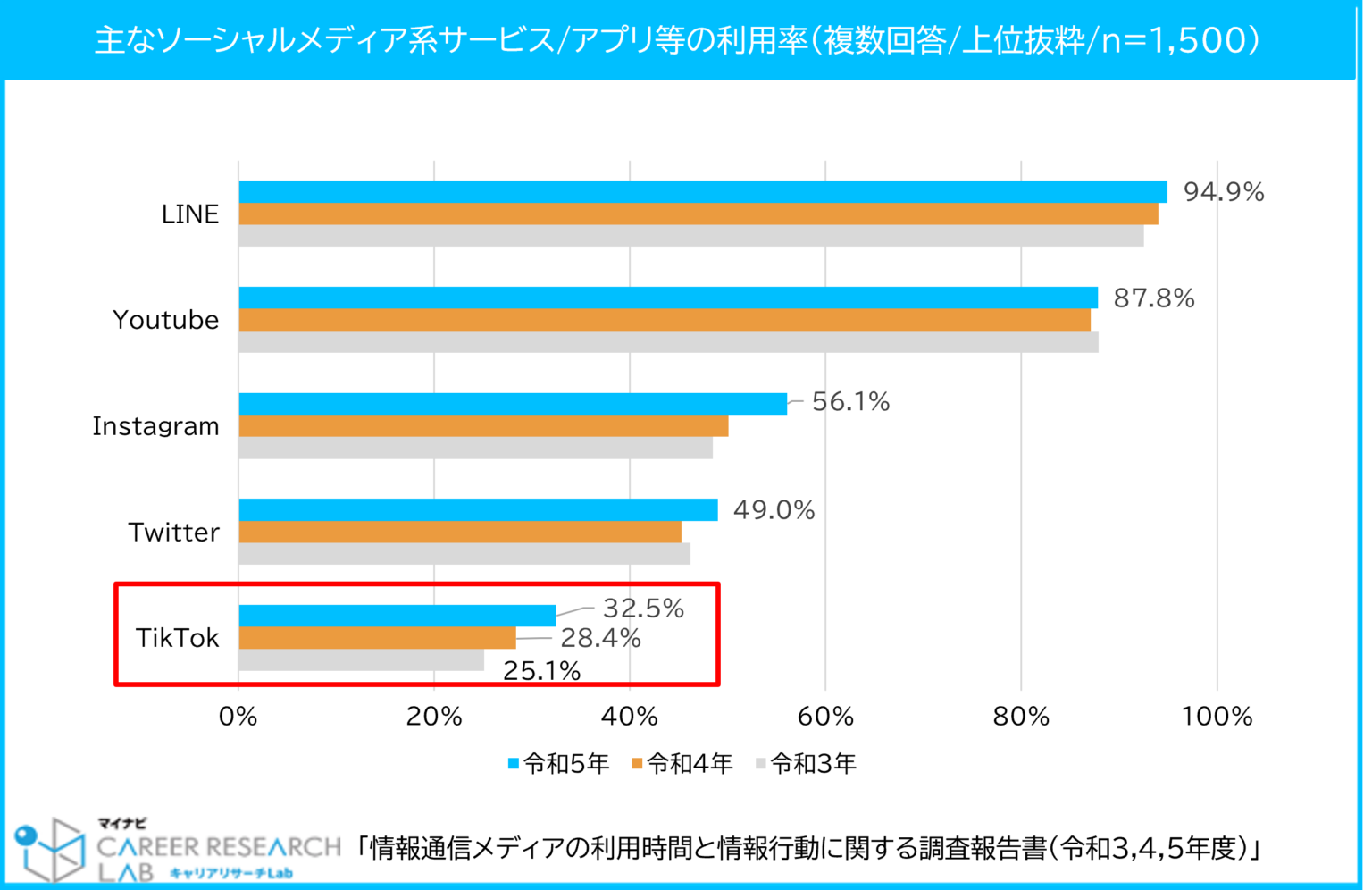

東京都市大学が実施した調査によると、就職活動で学生が最も使いたい連絡手段は「LINE」が圧倒的に多く、特にプライベートで使い慣れているツールでのやり取りを望む傾向が強いことがわかっています。日常的に使い慣れたツールだからこそ、気軽に返信ができ、コミュニケーションがスムーズに進むのです。

▷2026年卒大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査(10月)

学生にとって、就職活動の情報収集や企業とのやりとりに使うSNS・ツールの中心は、やはり「LINE」であることが、最新の調査からも明らかになっています。マイナビが2024年11月に実施した「2026年卒学生のインターンシップ・就職準備に関する調査」によると、LINE(公式アカウントなどのトーク機能)を「情報収集に使っている」と回答した学生は全体の45.6%と最も多く、X(旧Twitter)やInstagramを上回る結果となりました。

これは、企業からの情報発信やフォローの連絡が、学生にとって「自然に目に入る場所=LINE」であることを示しているとも言えるでしょう。プッシュ通知で見逃しづらく、日常的に使っているからこそ、返信の心理的ハードルも低くなります。就活生にとってLINEは、もはやプライベートだけのものではなく、「就職活動にも便利な連絡手段」として受け入れられつつあるのです。

とはいえ、すべての学生がLINEでのやりとりを快く思っているわけではありません。「連絡はメールの方がありがたい」「通知が多いと疲れる」といった声も実際にあります。だからこそ、内定者フォローを進める際には、一方的にLINEを使うのではなく、「使用してもいいか?」「どの時間帯なら返信しやすいか?」など、学生に個別に確認したうえで運用することが大切です。

LINEを活用する場合も、全員をひとつのグループにまとめて情報を一斉配信するようなやり方は避けましょう。学生にとっては、見たくない通知が増えたり、情報が流れて見失ってしまうストレスにもなりかねません。「LINE=便利なツール」だからこそ、丁寧に使い方を考え、学生の立場に寄り添ったコミュニケーション設計が必要です

3.発信の頻度

▷<速報>26卒・6月1日時点の内定率は83.7% ~キャリタス就活 学生モニター2026 調査(2025年6月)

現在、内定を獲得している学生の多くが「本命企業がまだ選考中」や「自分に合っているかわからない」といった理由で、最終的な就職先の決定に迷っているという調査結果が出ています。この背景には、学生側が企業理解や相性への不安を抱えたまま、判断を迫られている状況があると考えられます。

こうした不安を軽減するために重要なのが、入社までの間に企業側からどれだけ頻繁に、そして丁寧にコミュニケーションをとれるかです。とはいえ、連絡頻度に「正解」はありません。だからこそ、まずは内定者一人ひとりと相談し、「どのくらいの頻度ならちょうどいいか」「どんな内容があると安心できるか」をすり合わせながら設計していくことが大切です。

特に現代の学生は、就活中の情報の多さやスピード感に不安を感じやすい傾向があります。「連絡が多すぎると負担になるのでは」と遠慮しすぎるより、「少し多めなくらい」がちょうどいいという声も少なくありません。週に1回程度、ちょっとした社内の出来事や先輩社員のエピソードなどを届けるだけでも、学生にとっては「見えない会社が見えるようになる」安心材料となります。

就職先として最終的に選ばれる企業になるためには、選考後の“静かな期間”をつくらないこと。連絡頻度は、企業の思いやカルチャーが伝わるチャンスです。ぜひ、内定者とのコミュニケーション設計を「不安を解消する手段」として前向きに考えてみてください。

具体的なコンテンツ

社会情勢の変化に伴い、オンライン形式でのインターンや選考・内定者フォローを余儀なくされた昨今。

「内定者と直接会えない状態で、自社の仕事内容や雰囲気をどうやって伝えるか…」。また、「それらを学生に伝えるとき、何をすれば競合他社と差別化できるか…」と頭を悩ませている人事担当者様は多いかと思われます。

正直なところ、ZoomやChatWork、LINEを使って「弊社は風通しが良い会社」「ワークライフバランスを重視している会社です」と言っても内定者が『入社』を決断する理由にはなりません。

なぜなら、内定者は他の会社でそういった”誘い文句”を飽きるほど聞いているからです。

星の数ほどある企業の中から、学生に自社を「入社先」として選んでいただくには、上記のような誘い文句を使わず、彼(彼女)らの疑問を解消する必要があります。

1.「個」の関係を築く

”口説き文句を使わない”とは、「競合他社がやらない斬新な方法で情報を発信する」という意味ではありません。

情報発信を実施する際、人事担当者様やメンター役の社員様にやっていただきたいのは「内定者と1対1の関係を築くこと」です。

オンライン形式で内定者フォローを実施するとき、担当者様は「おそらく、何らかの質問が出るだろう」と考えながら準備をされると思います。

しかし実際のところ、質問はほとんど出ません。理由は、内定者と人事担当者・メンターとの間に信頼関係がないからです。

このため、MOCHICAを導入いただいている企業様には「まずは、内定者1人ひとりと面談をするのが有効」とお伝えしています。

(1)内定者に質問しない面談

これは「面談」と言っても学生に質問するための会ではありません。

このとき、人事担当者様とメンター役の社員様にやっていただきたいのは「自分がどんな経緯を経て今の会社を選んだかを話すこと」です。

要するに、ご自身の就職活動について話してください。

少し話しはそれますが、何も知らない赤の他人に自分の趣味や特技を熱弁する人はいないでしょう。

それと同じで、人事担当者やメンターと言えど、学生はどんな人かも分からない人間に、自分の疑問や不安を詳しく明かしません。

彼(彼女)らは、自分で選んで、貴社の内定を承諾したものの「人事の人や、配属先の先輩が怖かったらどうしよう…」と考えているケースが多く見受けられます。

そこで必要になるのが、先輩社員からの話のネタを広げる事です。

就職活動やの経緯や、今の仕事の内容を明かした上で「今、弊社としては○○に課題があるので▲▲(学生の氏名)さんにはそこを手伝って欲しい」と言われれば、学生は入社後の仕事をイメージしやすくなります。

人事担当者やメンターの情報が明らかになった上で、仕事の内容を伝えれば学生は前向きに「入社」を検討するでしょう。

たとえば、内定者が2週に1回、人事担当者やメンターとの面談を望んでいるのでいる場合、1週目は「人事担当者」。2週目は「メンター」といった具合に実施するの実施するのが有効です。

それを繰り返しているうちに、学生は発言しやすくなり質問も出やすくなるでしょう。

正直なところ、業務工数はかかってしまいますが内定辞退されるよりは良いかと思われます。

とは言え、内定者全員と面談するのが難しい人事担当者様もいらっしゃるでしょう。

その場合は、社内でインタビューを実施し、それをLINEやChatWorkで配信するのが有効です。

インタビューの質問内容や、やり方については以下の記事にまとめていますのでご一読ください。

2.職場の様子を伝える

内定者が積極的にメッセージに応じるようになったら、それは彼(彼女)らとの信頼関係ができた証です。

信頼関係ができたら、職場の様子を伝えましょう。

このとき、単に「先日こんなことがありました」ではなく「〇〇さん(内定者の名前)は、風邪引いていませんか?」「内定後、気になることはありませんか?」など、文章を疑問形で終えてみてください。

単に「報告」ではなく「質問」で終えることで、学生との会話のきっかけができます。

これにより、学生個々の状況を把握しやすくなります。

様子の伝え方については、以下の記事にまとめていますのでご一読ください。

上記は、母集団形成に関する記事ですが、発信のやり方は内定者フォローにも応用できます。

具体的な企業名を挙げて、成功事例を載せていますので発信するコンテンツに迷ったときに読んでみてください。

3.キャリアに役立つ本の紹介

入社までに勉強して欲しいことがある場合には「キャリアに役立つ本の紹介」が良いでしょう。

実務に必要な知識に言及、参考書などを紹介することは、学生にとっての安心感につながります。

業務工数を減らすために

「TwitterやInstagramの運用をしたほうが良い」と分かっていても、コンテンツが思い浮かばず、運用を躊躇する(または運用を始めても発信が止まってしまう)ケースは少なくありません。

結論から言うと、MOCHICA運営部では、そのような悩みを抱える人事担当者様に「コンテンツを曜日ごとに決めるのが良い」とお伝えしています。

たとえば以下のとおりです。

【SNSの投稿例】

▷月曜日(Instagram投稿)

オフィスの雰囲気が伝わる「月曜ルーティン」やお昼休みの様子を写真やストーリーで発信。

「今日もお昼休みは賑やかでした!」といった日常感のある投稿が親しみを与え、企業理解を深めるきっかけになります。

▷火曜日(LINEやメールでの周知・連絡)

月曜に投稿したInstagramの内容をLINEやメールで共有&周知。

「昨日投稿したオフィスの様子、ぜひ見てくださいね!」と声がけすることで、SNSを見逃していた学生にも届きやすくなります。

あわせて、内定者に向けた次回イベントや提出物のリマインドもこのタイミングで伝えるのがおすすめです。

▷木曜日(Instagram投稿)

社員インタビューや仕事内容紹介を中心とした発信を実施。

短めのリール動画やストーリーを使って、社員のリアルな一言コメントや仕事風景を見せると効果的です。特に若手社員や入社1〜2年目の目線は、内定者にとって共感を得やすいコンテンツです。

▷金曜日(LINEやInstagram DMで軽い連絡)

「今週もお疲れさまでした!」という一言とともに、木曜の投稿を紹介したり、

週末前にカジュアルなトークや質問対応を行うと、心理的距離を縮めやすくなります。

たとえば:

「今週のインスタ投稿、○○さんが写ってるのでぜひチェックしてみてください👀!」

といったラフな声がけも好印象につながります。

投稿テーマをあらかじめ決めていれば、コンテンツに迷わなくなります。

また、スキマ時間に各曜日のテーマに沿った写真を撮影し、投稿文を後日考えるなど、工夫すると他業務への影響を最小限に留められます。

SNSの運用に大切なのは、発信を止めないこと。かつ、企業の担当者が無理なく返信・応答できること。

そのために、「コンテンツを曜日ごとに決めておく」「1人の社員に負担をかけすぎないよう、複数人で運用する」といった方法が有効になります。

はじめから「Twitter・Instagram・TikTokをうまく運用しなければ」と考える必要はありません。

まずは、できる範囲ですべて使ってみて、貴社で無理なく運用できるSNSを探してみてください。

まとめ

今回は、内定者フォローの施策の1つである「メンター制度」について紹介させていただきました。

内定辞退を防ぐためには「学生が不安を言いやすい関係づくり」が不可欠です。

そのためにメンターという存在や、情報発信、学生との密なコミュニケーションが必要になります。

記事中にもありましたが、LINEは学生の利用率が高いツールです。

それは「学生から高い確率で返信が見込めるツール」と言えるでしょう。

NOCHICAでは、企業様1社ごとに専任のスタッフが付き、貴社の採用課題のヒヤリングをおこなった上で、学生1人ひとりの就活ペースに合わせたメッセージの作成をサポートいたします。

体験イベントも随時実施しておりますので「MOCHICAを触ってみたい」という人事担当者様はお問い合わせください。

「MOCHICA」に関する資料を無料配布中

学生に入社していただくために、採用担当者は学生にとって、不安を打ち明けやすい人になる必要があります。

企業への連絡の際、「粗相があったら、印象を損ねてしまう」と考える学生は少なくありません。

学生と良い関係を築くには、第一に「コミュニケーションのハードルを下げる」必要があります。

採用活動はメールや電話のみでも展開できますが、学生の利用率が高いLINEで日頃からコミュニケーションを取った方が、学生1人ひとりと良い関係を構築しやすくなります。

MOCHICAは、「採用を”も”っと、”ちか”くに」をコンセプト展開する採用管理システムです。

下記フォームから、「MOCHICAのサービス内容」や「導入事例」をまとめた資料を、無料でダウンロードいただけます。

LINEの導入を検討されている企業様や、学生とのコミュニケーションに課題を感じている企業様は是非お申し込みください。

以下の資料をご覧いただけます