最終更新日 2025年8月29日

長く採用活動において重要視されてきたのが「母集団形成」です。これは、売り手市場が続く現在でも変わりません。では、今の時代における「母集団形成」とは何を意味するのでしょうか。それは「エントリー数」に近い概念です。

どの地域・どの業種においても、この「エントリー数」は採用の成否を左右する大きな要素です。まずは学生に「この会社、いいかも」と思ってもらうことが出発点になります。かつては「安定感」や「仕事内容」が学生へのアピール材料でした。しかし今は「自分に合っているか」「働く姿がイメージできるか」といった点がより重視されています。

そのための大前提として必要になるのが、学生に貴社のことを十分に理解してもらうことです。今や学生の情報収集の中心はSNS。だからこそ、学生がアクセスしやすい窓口で情報を発信し、その後のフォローを丁寧に行うことが重要になります。

ここで欠かせないのが、密なコミュニケーションによる信頼関係の構築です。近年では、その流れを背景に「LINE」をベースにした採用管理システムが次々とリリースされています。学生は業界や志望企業をより深く理解するために、インターンシップや会社説明会に参加し、「社員しか知らない情報」を求めています。言い換えれば、人事担当者がそのような情報をLINEなどを通じて提供できなければ、信頼関係を築くことは難しいのです。

そして信頼関係を構築するには、人事担当者が自社をPRしつつ、学生一人ひとりの就活状況に応じた「彼らが求めている情報」を届ける必要があります。

ただし「PRする」と言葉にするのは簡単でも、実際には難しいものです。なぜなら、自社の良い面ばかりを強調すると「どこか作られた印象」に映ってしまいますし、逆に弱点をそのまま打ち明けてしまうと、学生が求める情報から外れて敬遠される可能性があるからです。

そのため、「どうPRすれば良いのか…」「これで本当に正しいのか…」と悩む人事担当者の方も少なくありません。そこで本記事では、採用シーン別のPR文におけるOK例とNG例を紹介し、実例を交えて「文章の作り方・添削のポイント」を解説します。

この記事の目次

採用プロセスごとの例文

以下、採用活動のプロセスごとにLINEの例文をまとめていきます。

NG例→OK例の順に紹介し、添削のポイントを紹介していきますので、それぞれを比べながら読み進めてみてください。

1.インターンシップの参加者募集

今の時代、母集団形成=インターンシップと考えても良いぐらい欠かせないものになってきました。

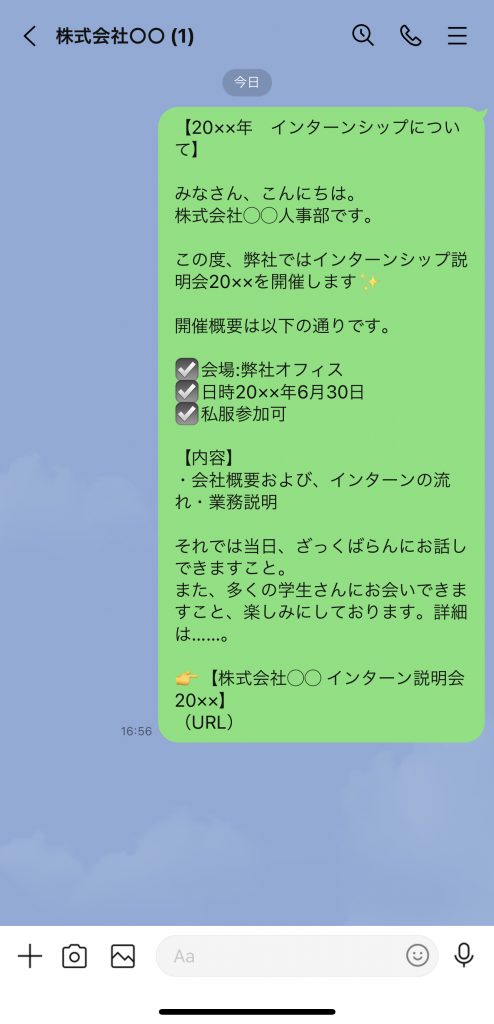

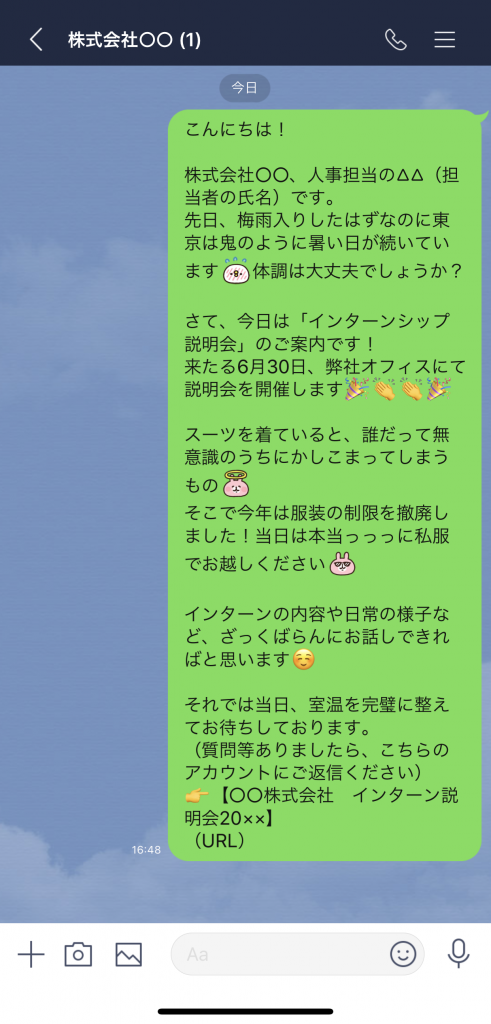

売り手市場で学生と出会う第一歩、「インターンシップ参加者」への連絡を見てみましょう。まずは、NG例からになります。

(1)NG例

学生が企業の採用情報を得る手段は、LINEだけに限りません。

おそらく、多くの企業様がInstagramやX(旧Twitter)、YOUTUBE、LINE等使い道に合わせたSNSを活用しているでしょう。

各自のSNSから情報を集めている学生が知りたいことは、「どんな人を採用するのか」「既にどんな人が働いているのか」「自分が馴染められるか」。

そんな学生に、今のような媒体やWEBサイトに載っているイベント概要を送ったとして、何一つ心は動かないです。

では、私たちが届けるべき『学生が興味を持てる情報』を意識しながら、内容を変えてみましょう。

(2)添削後

インターンシップは、企業と学生の”接点”となる最初の機会です。最終的に学生と「信頼関係を構築する」には、早い段階で彼(彼女)らの警戒心を解く必要があります。

そこで、文面も固くない話し言葉と絵文字を使用しました。企業との接触が慣れていない学生のために、緊張をほぐしてあげる一つの工夫です。

あえて企業からビジネスシーンらしくない話方をすることで、「優しい」「話かけやすい」と感じ警戒心が薄れるでしょう。

インターンシップに参加する学生は、選考参加意欲がある程度持っていると予想されます。

そのため、アプローチする際には『ここでしか聞けない情報/体験をお伝えします』と伝えた方が効果的です。

削除>>就職活動始めたばっかりな学生、もしくは進めているにも関わらず中々結果が出ない学生は、将来への焦りや不安を感じています。<<削除

就職活動に悩んでいる時、企業側から『特別情報を伝える』とのメッセージがあれば、「選考突破のヒントになるかも」と心が動くのです。

企業側としては、直接接触をすることで更なる、コミュニケーション機会を得られるので、一石二鳥です。

2.インターンシップ中

自ら望んで応募してきたとはいえ、ビジネス経験のない学生にとって、企業で働くはじめは緊張と困難の連続でしょう。

周りの社員がコミュニケーションを取るとは思いますが、メンターと距離が近くなるがゆえに、相談しにくいことができてしまう可能性もゼロではありません。

そのため、人事部との直パイプを持った方がリスクヘッジ的に安心できます。

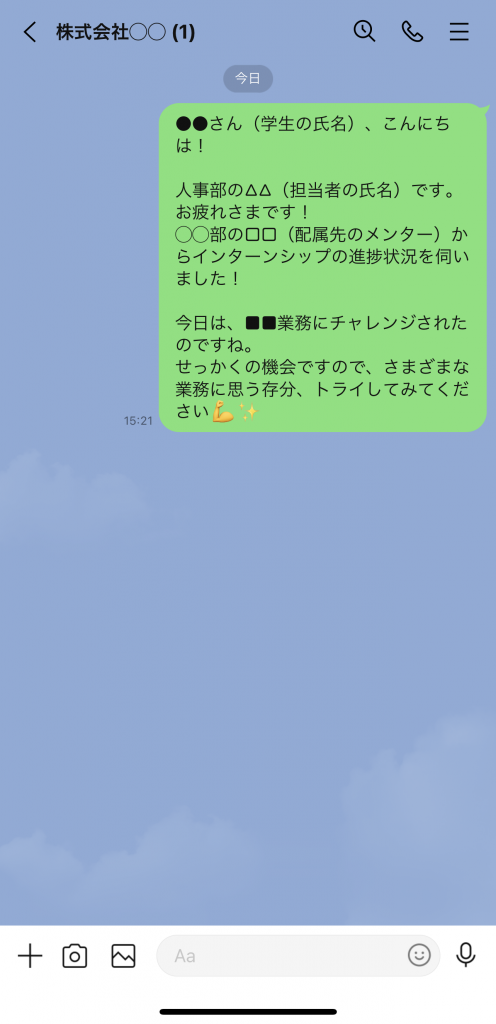

(1)NG例

上記では、「企業は■■業務にチャレンジされたのですね!」と書いたあと、せっかくの機会ですのでさまざまな業務にチャレンジしてみてください、と文章を締めています。

企業として学生を受け入れる姿勢を示し、チャレンジを促すのは重要です。

しかしながら、上記の例文には「実際にチャレンジした学生へのフォロー」がありません。

第一にチャレンジを促すのは必要ですが、上記の文章にはその窓口が配属先のメンターなのか、人事担当者なのか書かれていません。

それを明確にしなければ、学生は『誰に言えばいいのか…』と混乱するでしょう。

いっけん、問題のない例文にみえるかもしれませんが、上記からは大切な2つが抜け落ちているために「NG例」としています。

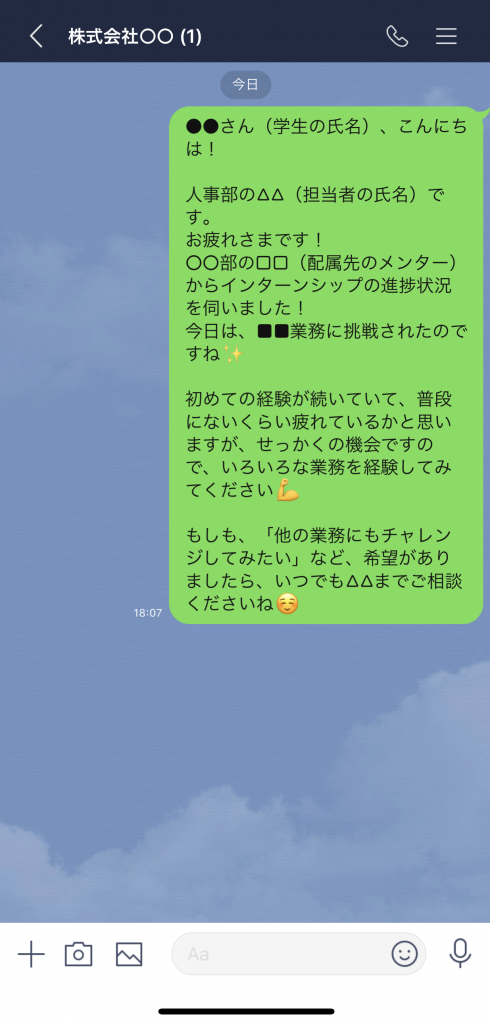

(2)添削後

それでは、さきほどのNG例を添削してみましょう。

まず、LINE運用担当者の方々に意識していただきたいのが「実際にチャレンジした学生へのフォロー」です。

学生の多くは業界体験の一環でインターンシップに応募しており、この時点で「自分にとっての適職」を明確にイメージできていない人が多いと考えられます。

そんな中「自分に合っていない」と感じれば応募を見送ってしまうでしょう。

企業からすれば違和感を覚えた時点ですぐに相談してほしいところですが、学生の多くは「企業にネガティブな面を見せてはいけない」と考えています。

それゆえ、どの程度相談して良いのか…と悩む学生は少なくありません。

そこで、人事担当者が「初めてこのことが続き大変なこともあると思う」と、学生の心情を代弁。

その上で、「相談したいことがあったら些細なことでも気軽に声をかけてほしい」と一言添える。そうすると、学生は迷わなくなるでしょう。

もしも、このときに学生から「▲▲に挑戦したい」「●●制度について伺いたい」などの申し出があれば、配属先と相談できます。

希望を叶えられるか否かは受け入れ時の状況によると思いますが、実現するために動いた事実は、学生にとって辞退を考える要因にはなりません。

3.インターンシップ終了後~選考直前まで

つい最近までは就活スケジュールでは、インターンシップ後企業から学生に連絡を取る必要はありません。

しかし、今の時代、限られた期間内で学生の多くが志望企業を絞り込むため、複数のインターンシップに応募していると考えられます。

つまり、長期間コミュニケーションを取らずにいると、学生が他の企業に目移りし、志望度が下がってしまう可能性も否定できません。

無事に入社していただくために、インターンシップの終了後にも定期的に連絡を取りましょう。

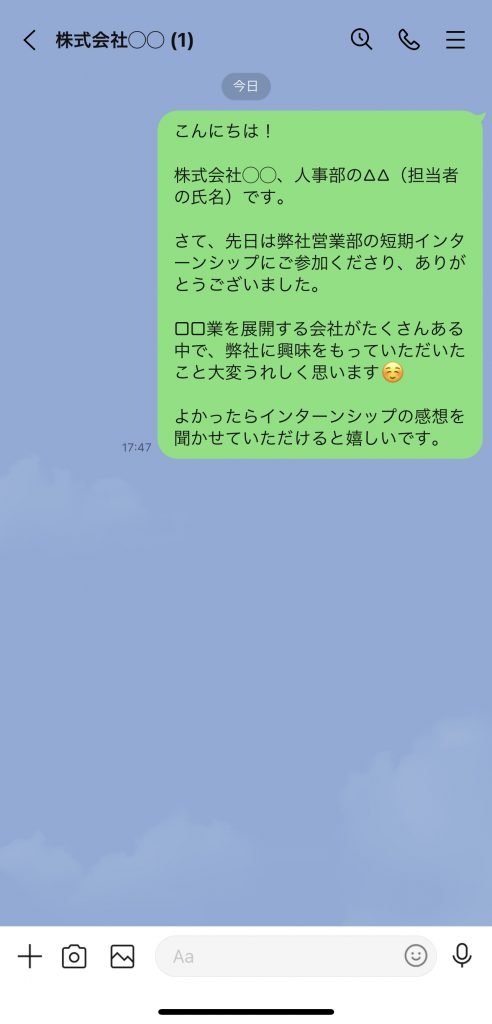

(1)インターンシップ終了後

その最初の分岐点となるのが、インターンシップ終了直後です。

インターンシップ終了後、時間が経ってから連絡を取ると学生がすでにインターンシップの内容を忘れているケースがあります。

終了後、学生に何を送って良いかわからない場合には「インターンシップの感想を聞く」のが有効です。

それでは、NG例からご覧ください。

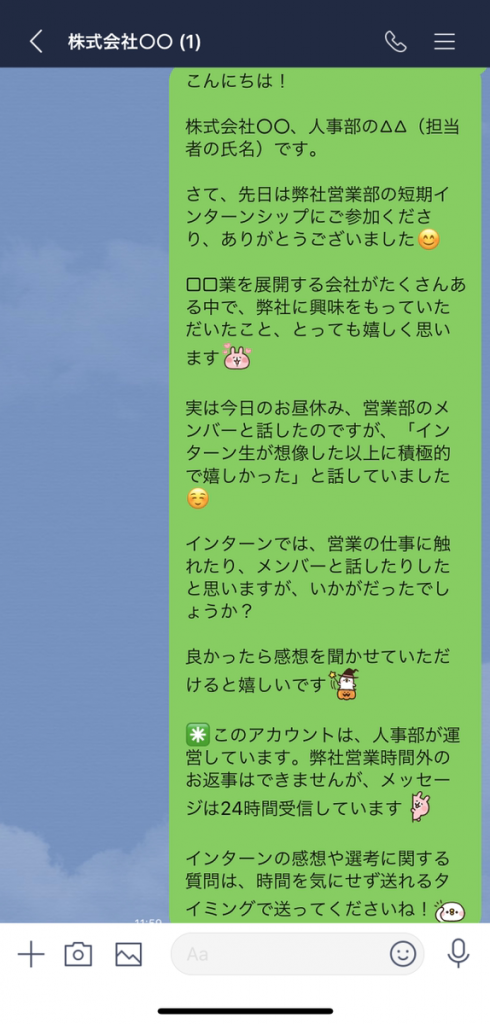

①NG例

上述の文章では、インターンシップ参加へのお礼を述べたあと学生に感想を求めています。

構成としては間違っていませんが、学生はインターンシップ中に、複数の業務を体験しているでしょう。

このため、漠然と感想を求められても「◯◯が勉強になった」「△△が印象深かった」など、差し障りのない感想しか聞けず、挨拶程度のコミュニケーションしか取れない可能性が考えられます。

ですので、構成は間違っていませんが上記を「NG例」としています。

②添削後

それでは、上述の文章を添削してみます。

インターンシップの参加後「企業の評価」はどうなのか気にしている学生が多いです。

学生の多くが「インターンシップの評価は、選考の評価と結びついている」と考えているからです。

そこでまずは、インターンシップの評価(良かった点)を書いてあげます。誰だって褒められれば嬉しいもの。前向きになれるメッセージが書いてあれば、入社にも前向きになれるでしょう。

その後、「◯◯業務はどうでしたか?」または「インターンシップを通じての感想を聞かせてくださいね!」と実際に業務名を上げれば、学生は考えを答えやすくなります。

その中で、学生から「可能ならば◯◯業務をもう少し体験したかった」など、具体的な感想が聞ければ、次回の参考にできます。

1対1のコミュニケーションが可能なLINEで定期的に近況を聞いたり、イベント情報を共有したりすれば、学生は「自分だけに情報を教えてくれた」と感じるものです。

まずは感想の聞き取りをきっかけに、少しずつ関係を構築していきましょう。

余談ですが、選考を控えた学生にとって企業とのコミュニケーションは、非常に気を使う行為の1つです。

フォローの初期段階で、『何時に返信していただいても構いません』と言及しておけば、コミュニケーションのハードルが下がり、学生からの返信が見込めます。

(2)説明会直前

学生にメッセージを送る際、注意していただきたいのが「学生が求めている情報の違い」です。

たとえば、エンジニア職志望の学生に、営業職志望の学生が関心ありそうな情報を送っても「完読」は見込めません。

学生にLINEを最後まで読んでもらうため、説明会の案内文は募集する職種ごとに分けましょう。

(※本記事では、「総合職志望」と「エンジニア職志望」に送る例文をそれぞれ紹介し、作成のポイントを紹介します)。

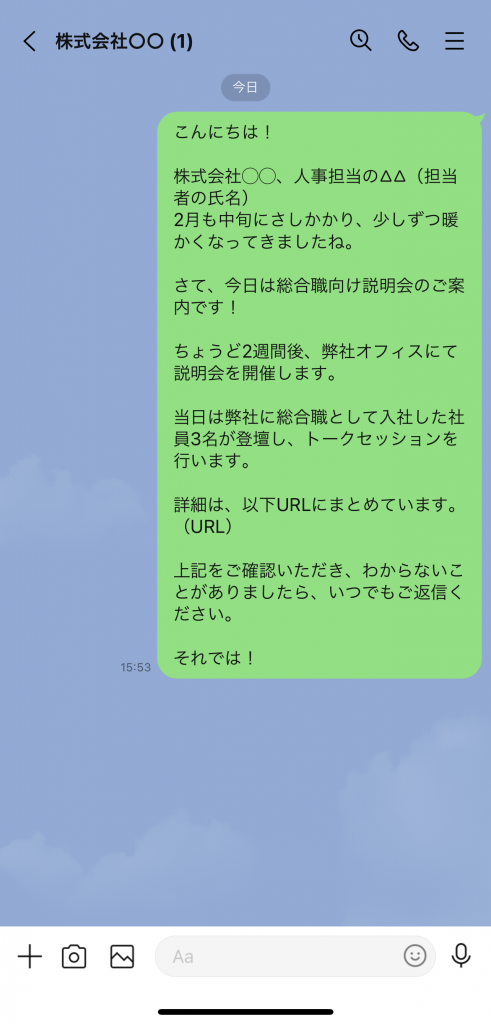

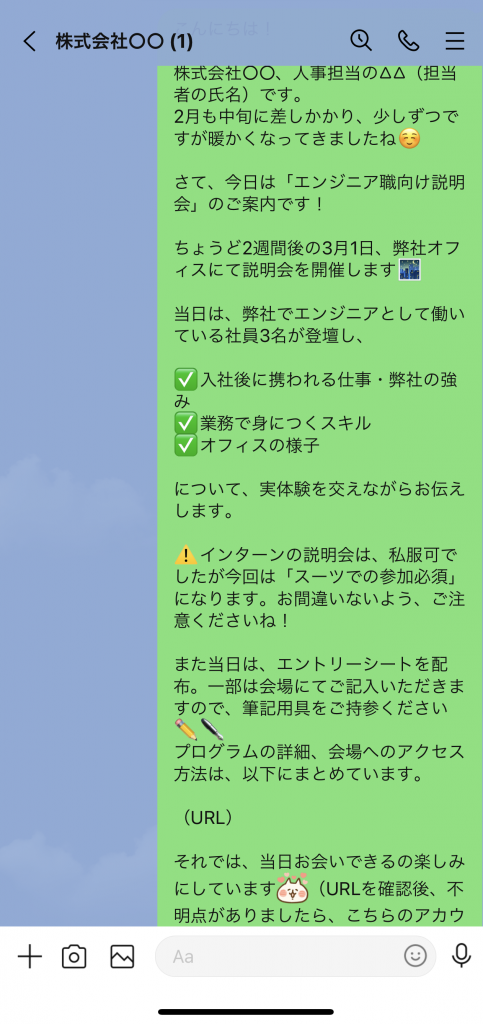

①総合職志望に送るNG例

会社説明会の主目的は、文字どおり学生に自社を知ってもらうこと。

それゆえ、メインは代表あいさつや社員によるトークイベントになるでしょう。

だからこそ、上記の例文でもその情報を明記していますが、文字のみによる情報提供では、学生にとってはメールと変わりません。

このため、学生に完読されない可能性が考えられます。そのため、上記の例文を「NG」としています。

それでは、その文章を添削してみましょう。

②添削後

学生にとってLINEは、日常のコミュニケーションツールです。

ゆえに、彼(彼女)らは、絵文字やスタンプを使ったコミュニケーションに慣れていると言えます。

ですので、説明会の主目的となる箇所を記号で3行に分割。

その上で絵文字を使いながら「インターンシップは私服可でしたが、今回はスーツで」など書けば、親和性を出しながら要点を伝えられます。

メッセージは、縦長(絵文字を入れてやや長文)のほうが読まれやすい傾向があります。

より厳密に言えば、ただ長いだけの文章は敬遠されがちですが、要点を絞って書いた文章ならば少しくらい長文でも問題ないです。

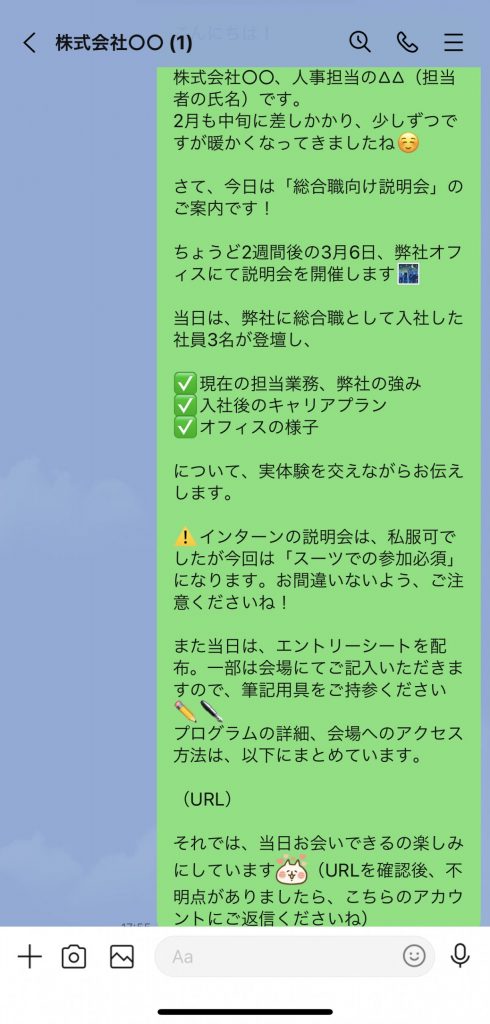

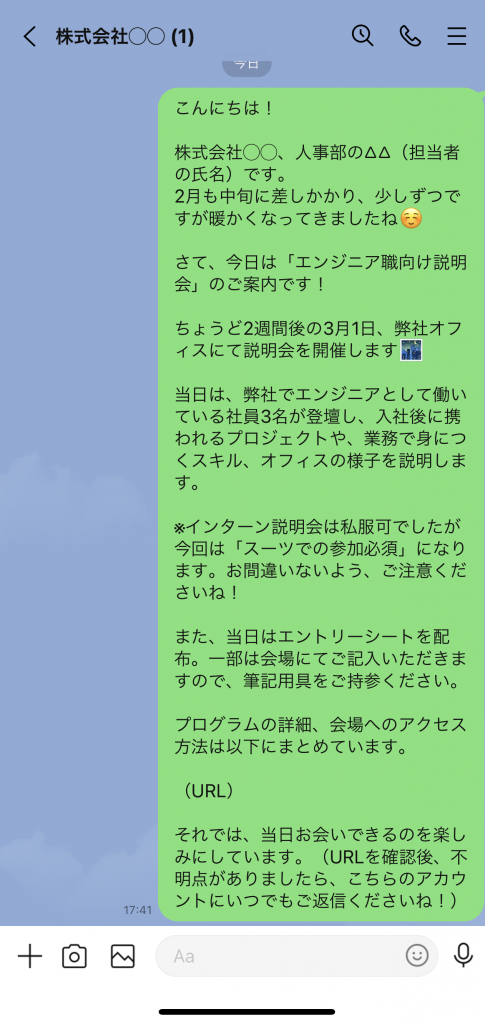

①エンジニア職志望に送るNG例

エンジニア職志望の学生に送る場合も文章の作り方は変わりません。

個別面談やセミナーで話をすると、彼(彼女)らは、入社後に携われるプロジェクトやキャリア形成への関心が高い傾向にあります。

しかし、書いてある内容があっているとしても、ただただ文字を並べるだけだと学生に完読されません。

学生が、ひと目で見てわかるよう、改行や記号・絵文字を適度に使いましょう。

②添削後

「プロ」として働く以上、スキルはとことん磨きたいもの。

そのため、エンジニア職志望の学生に送る文章には、記号(レ点)でその旨を強調しています。

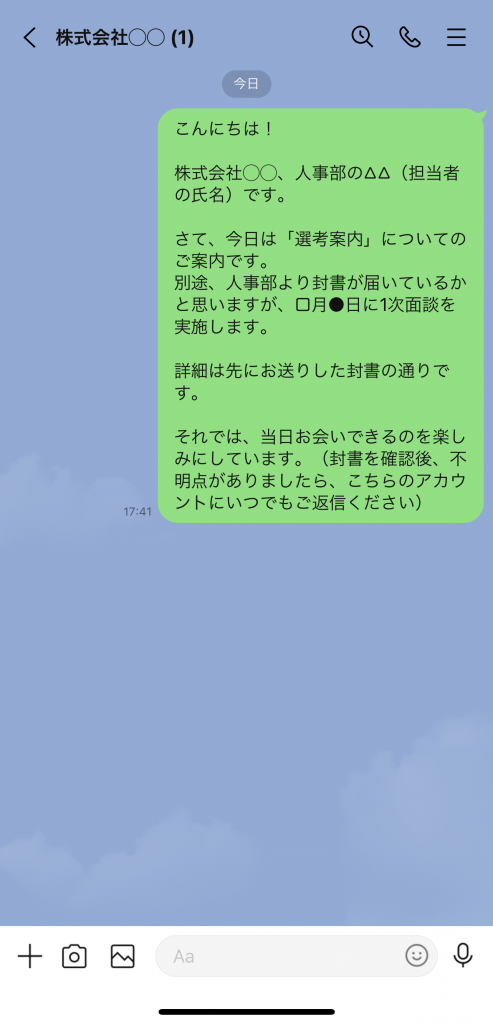

(3)選考直前

大学では、学内の基準を満たした学生に「卒業資格」を付与します。

しかし、就職先が決まるか否かは、卒業とは別の話です。具体的には、学生が未内定のまま卒業を迎えてしまうケースも想定されます。

だからこそ、「受からなかったらどうしよう…」と不安を感じる学生は少なくありません。

そして、学生が抱いた不安や違和感は選考辞退の要因になります。

それを防ぐために、選考直前のメッセージ送付は必要になります。

①NG例

メッセージ(LINE)は積極的に送るべきですが、単に選考の案内を送ったのでは、封書と同じです。

学生にとって選考の実施時間や会場など必要な情報は書くべきですが、そればかりでは学生の不安を解消できません。

たとえLINEを送っても不安が解消できていなければ、選考辞退される可能性が考えられます。

「学生の不安を軽減すること」を軸に、上記の文章を添削してみましょう。

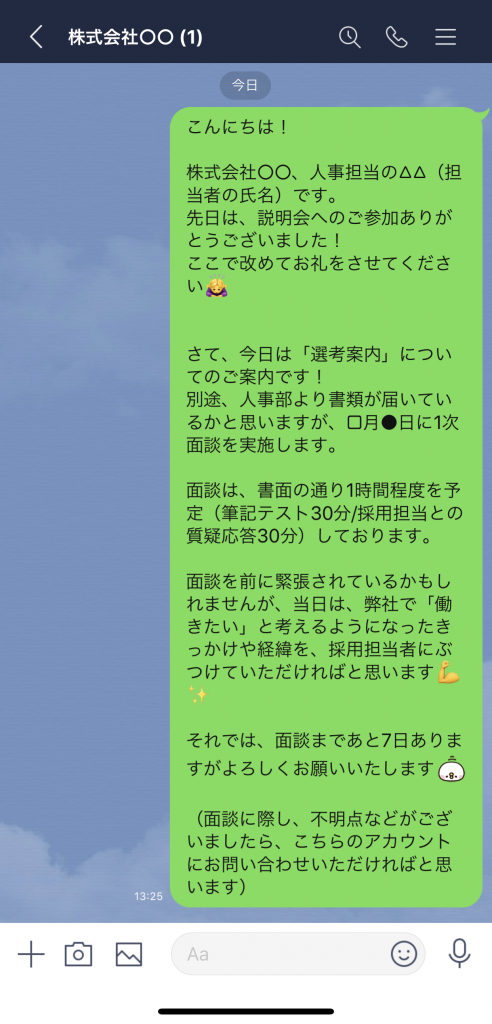

①添削後

選考を控えた学生は「評価基準」への関心が高いと推察されます。

ですが、企業側からすれば選考前に評価基準を明かすわけにはいきません。

そこで、例文では『弊社で「働きたい」と考えるようになったきっかけをぶつけてください』と書いています。

間接的に志望動機の大切さを伝えています。

具体的に明言されていないとは言え、企業から届いたLINEに合格を得るためのヒントと思える情報があれば、学生は前向きに対策できるでしょう。

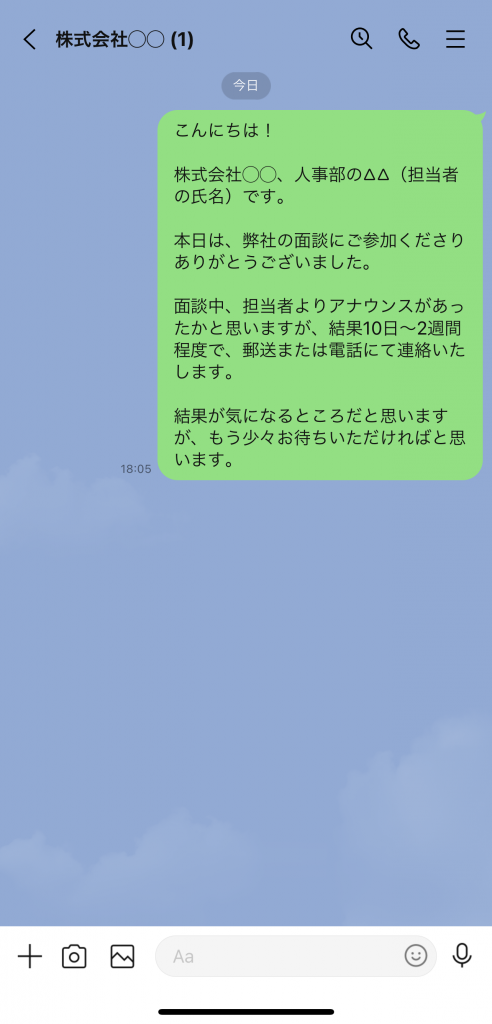

4.選考終了後

選考終了後は、なるべく早く学生にお礼を伝えるべきです。

もちろん選考終了後、採用担当者もお礼を伝えていると思われますが、学生は初対面の人と話し相当緊張していると考えられます。

このため、選考前(インターンシップの頃)から面識のあるLINEの運用担当者からもひと声あった方が親切です。

まずは、こちらもNG例からご覧ください。

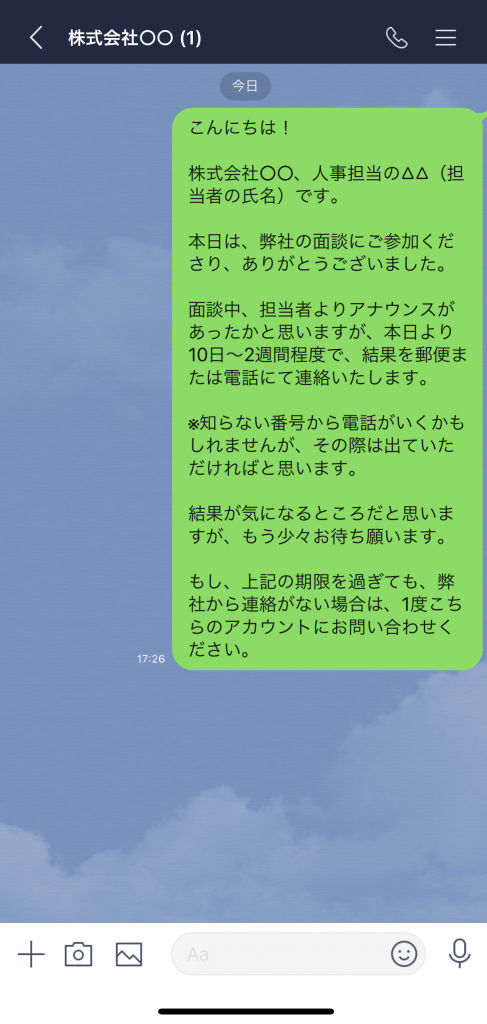

①NG例

文章をパッと見ると、上記も「お礼」と「選考通知期間の目安」を伝えています。

しかしながら、「知らない番号か通知がいく可能性がある」との言及がないです。これでは合否発表の連絡時、学生に出てもらえない可能性を否定できません。

そのため、上記を「NG例」としています。それでは以上の点を踏まえて、上記を添削していきます。

②添削後

選考を終えたばかりの学生は、内定への期待から「選考結果の通知時期」を気にかける傾向があります。

このため、お礼と合わせてその点にも言及すると、学生は安心できるでしょう。

早い段階で「知らない番号から連絡がいく」「期限を過ぎたら問い合わせて欲しい」と伝えておけば、コミュニケーションのミスが起こらなくなり、業務の負担を軽減できます。

余談ですが、学生と連絡をとる電話番号が決まっている場合は、LINE内にその番号を書いてあげると、彼(彼女)らの応答率も上がります。

5.内定承諾~入社まで

内定承諾~入社まで短くて6ヶ月、長くなると9ヶ月にのぼるケースもあります。インターンシップ終了後のときと同様に、期間があくと、学生が他の企業に目移りし、内定辞退を検討する可能性が考えられます。

無事入社してもらうためには、承諾後のコミュニケーションが必要不可欠です。

①NG例

この時点で「内定承諾」のことを強調して何度も書くのは避けてください。

なぜなら、内定承諾には法的な拘束力がないからです。

もちろん、企業からすれば内定承諾したのなら是が非でも入社してほしいところかと思いますが、内定承諾に法的な拘束力がない以上、内定承諾~入社までは「企業を選べる期間」です。最終選択肢に入っているとのイメージで最後まで学生に興味を持ってもらう体制を持つべきです。

実際に企業から内定を強く迫られ内定辞退に至るケースはゼロではありません。この期間に、学生が「内定承諾をしたかた入社しないといけない」と感じるような言い回しは控えましょう。

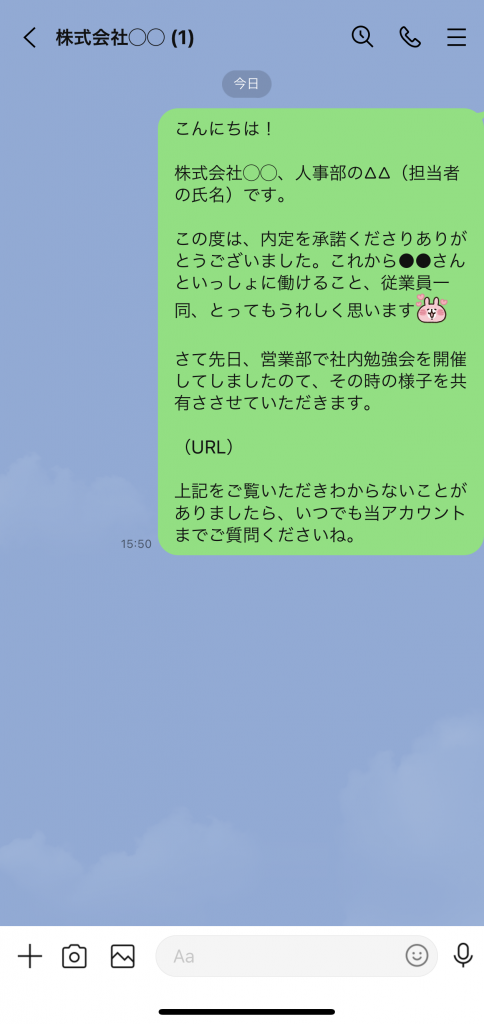

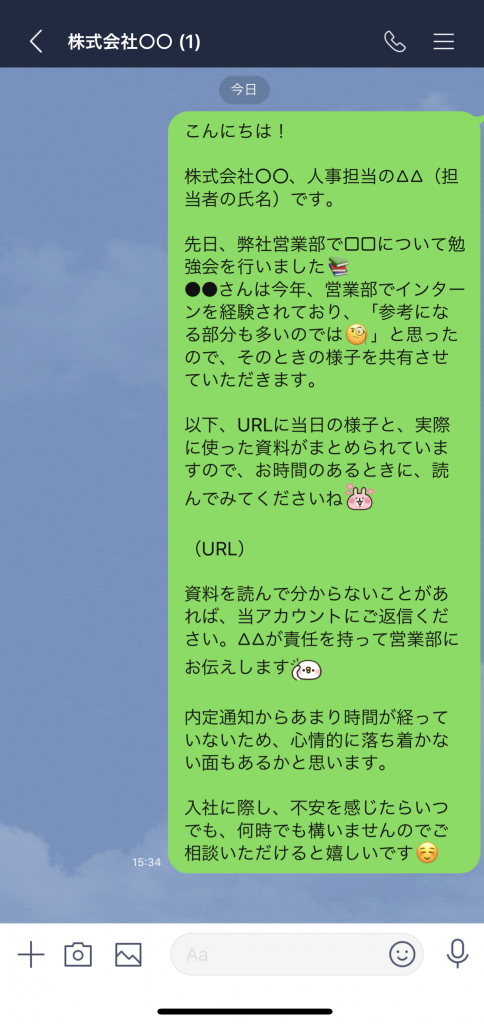

②添削後

(

内定を承諾したものの、それまで社内の雰囲気や社員の人柄が分からなければ不安をいだいてしまいます。

インターンシップの募集~選考直後までは告知や報告がメインでしたが、内定承諾後は、お昼休みや仕事中の様子など、社内の情報を共有するイメージでLINEを書いてみてください。

ただし、学生が入社へのプレッシャーを感じるような内容は避けるべきです。

学生が進路に迷っていた場合、そういった一文はプレッシャーになってしまいます。

学生が不安を打ち明けやすいよう、断定的な言い回しは避けましょう。

内定者フォローの施策については『モチベーション低下防止に有効な「インターン後のフォロー」とは』にて詳しく紹介していますのでご一読ください。

まとめ

LINEは、学生の利用率が高くコミュニケーションを取るには有効な手段です。

その最大の特徴は、電話やメールとちがい、学生と1対1でのコミュニケーションを取れること。

ひとくちに「就活生」と言っても、その進捗状況は1人ひとり異なります。

具体的には、6月からインターンシップに参加する学生もいれば、研究や競技などの都合で9月からインターンシップに参加する学生もいるでしょう。

つまり、学生に自社を就職先として捉えていただくには、インターンシップや選考直前など各フェーズで「自分だけにメッセージを送っている」と感じてもらう必要があります。

厳しいようですが、それができなければLINEに、どんなに要点をまとめていても学生には「単なる連絡事項」として映ってしまいます。

だからこそ、記事中に書いたLINEを書く前に「どんな状況の学生に送るかを明確にする」「その上で要点を絞る」といった作業が重要になります。

余談ですが、MOCHICAでは専任のスタッフが付き、貴社のアピールポイントの明確化や、学生の就活ペースに合わせたメッセージの作成をサポートいたします。

「採用にLINEを使ってみたい」という方は是非お問い合わせください。

お問い合わせ

WEBセミナー:学生と距離感が「グッ」と縮まるLINE文章の作り方

これからの採用活動は長期間、かつWEBを中心にコミュニケーションを行い、良好な関係構築を学生と進めていかなければなりません。

具体的にどのように進めれば良いのか、今回の内容に加えて実際の成功事例や運用方法を無料のWEBセミナーでお伝えしております。

詳細はこちらをご確認ください。