最終更新日 2025年6月3日

2025年卒の採用市場は、例年以上に活発です。

3月1日時点の内定率は40.3%と、選考解禁と同時に内定を獲得している学生が多数。さらに「2025年度に新卒採用を予定している」と回答した企業は37.1%にのぼり、企業側の採用意欲の高さがうかがえます(参考)。

さらに、5月1日時点の内定率は75.8%に達しており、複数企業から内定を受ける学生も増加しています(出典)。

こうした状況のなかで、多くの企業が抱える課題は、「どうすれば内定者に自社を選んでもらえるか」という点です。

そこで本記事では、MOCHICAをご利用中の企業様にもご提案している“内定者懇親会”の活用法についてご紹介します。

●人事担当者として、懇親会で意識すべきポイント

●学生の満足度を高めるプログラムの作り方

この2つを中心に、すぐに実践できる内容をお届けします!

この記事の目次

既存の懇親会では「内定辞退」を防ぎきれない

インターネットで「内定者懇親会」と検索すると食事会、テレビゲームなどを使った交流会など、さまざまなアイディアがまとめられています。このようなアイディアは「内定者同士の結びつきを強める」「社員の人柄を知り、会社に対して親近感をもってもらう」といった効果が望めますが、これらの施策だけでは、学生の内定辞退は防ぎきれません。

なぜなら上述のような施策だけでは、内定者が「本当にここで働くんだ」と内定を得た実感を持ちにくいからです。

内定者が貴社を「就職先」として意識するのは、社員の人柄と貴社の経営課題に触れたとき。

つまり、貴社のビジネスモデルを理解し、経営課題など社員しか知り得ない情報を見聞きしたとき。

さらに踏み込んで言えば、経営課題の解消や事業拡大に必要な業務を『おもしろそう』と感じたときに彼(彼女)らの心は初めて、内定承諾へと動くのです。

学生が「おもしろい」と感じるプログラムの考え方

1.開催時期

10月1日は内定式の開催日です。

採用活動の早期化で、内定式と懇親会を同日にやる企業も増えてますが、実はこれ、学生の気持ちをしっかり掴むにはあまりおすすめはできません(キャリア支援センターの調査より)。

なぜなら内定式は「内定通知書をもらってホッと一息つく場」。でも内定者はまだ就職先を決めかねている状態。そのタイミングで懇親会を同日にすると、学生の迷いを払拭する時間が足りず、志望度をしっかり高められません。

調査でも、「内定者の約6割が就職先を決めかねている」と明らかになっています。

だからこそ、内定式と懇親会は別日に分けて、じっくりコミュニケーションを取るのが効果的。内定式で懇親会の日程を案内し、学生と相談しながらスケジュールを決めることで、学生の不安を解消し、強い信頼関係が築けます。

こうした細かな気配りが、内定辞退の防止にもつながります。

2.開催方法

人事担当者様は開催方法を「WEB」か「対面」の2択で迷われると思います。

WEB形式ならば、学生は圧倒的に参加しやすくなります。一方で、対面形式での開催ならばオフィスの様子を見てもらえるため、「入社後の業務をイメージしやすい」とのメリットがあります。

また、内定者懇親会はその名の通り「内定者同士が交流を深めるために実施する会」です。

会の目的を考えても、WEBより対面のほうが高い効果が見込めます。

本記事では「対面開催」と「WEB開催」両方のプラグラムの考え方をまとめていきます。

3.具体的なプログラム

1.食事会で心理的距離を縮める

【目的】 食事を囲んで社員と交流することで、内定者と内定者また内定者と社員の自然なつながりを促します。

【ポイント】

①社内会議室での実施推奨:オンライン参加者も会社の雰囲気をリアルに感じられます。

②「気遣い無用」の一言を:懇親会開始時にモデレーターから「我々の飲み物などは気にせず、どうぞリラックスしてお過ごしください」と一言伝えることで、学生は安心して会を楽しめます。この一言が、学生の満足度を大きく左右します。

2.若手社員が「リアルなキャリア」を語る

【目的】 配属先が未定で入社後の仕事やキャリアをイメージできていない学生の不安を解消し、具体的な未来を描けるようにします。

【ポイント】

①入社3〜5年目の若手社員が担当:業務にも慣れつつ学生に近い年齢層で、入社直後の仕事内容やこれまでのキャリアパスをざっくばらんに話してもらいます。

②社員の「想い」が重要:学生は「どんな人と働くのか」を非常に重視しています。懇親会に参加する社員の方々には、ぜひ学生に寄り添う姿勢で、率直なご自身の言葉で語りかけていただきたく思います。社員の皆さんの姿勢が、学生の入社意欲を高める重要な要素となります。

3.「グループワーク」で内定者同士の絆を深める

【目的】 内定者同士の横のつながりを強化し、入社前の仲間意識を育みます。

【ポイント】

①ビジネスマナーを気にせず楽しめる内容を:自己紹介ゲームや、ジェンガ、カードゲームなど、リラックスして純粋に楽しめるゲームがおすすめです。

服装への事前配慮を:もし体を動かすプログラムがある場合、事前に「動きやすい服装でお越しください(例:スカートは避けてズボンの方が安心です)」といった具体的な案内をしてあげると、学生さんも安心して参加できます。

学生の満足度を高めるための工夫

内定者の皆さんが安心して入社日を迎え、最高のスタートを切れるよう、懇親会では「つながり」と「成長」を大切にしています。学生の満足度を高めるための工夫は下記の通りです。

1.社員と「共に」進めるグループワークで安心を

初めての場に緊張している学生さんに、進行を任せるのはNG。選考の延長になってしまいます。そこで、入社3〜4年目の若手社員が各グループのモデレーターを務めます。学生さんは話すことに集中でき、安心感が得られます。1グループ、社員1名に対し学生4名程度の少人数が理想。全員が発言しやすくなり、満足感につながります。顔見知りがいない場合でも、モデレーターを社員が務めることによって「話しやすい存在」になり、すぐに安心して交流を深められるはずです。

2.「企業研究」と「メンター」で成長をサポート

入社後すぐに活躍できるよう、私たちは「企業研究」を推奨しています。

実践的な課題に取り組むことで、学生の皆さんは貴社のビジネスモデルや業界への理解を深められます。例えば、下記のようなテーマでスライド(目安10ページ以内)にまとめてもらう形式です。

【実践課題のテーマ例:貴社のビジネスを深く知る!】

- 事業と収益のメカニズムを解き明かす

- 自社事業における各部署の役割と、社員の仕事がどのように利益に繋がるのか

- 社会における貴社の役割と未来

- 貴社の主要事業(例:保育士の人材紹介事業)が、現代社会でどんな役割を担い、未来に向けてどんな課題があるのか

そして、この課題を「学びの機会」にするために、指導役の「メンター」が徹底サポート!メンターは、皆さんの作った資料を具体的にフィードバックし、「どこをどう改善すれば、実務で使える資料になるか」を丁寧に伝えます。このプロセスを通じて、事業理解はもちろん、入社後に役立つプレゼン資料の作り方など、実践的なスキルも身につくはずです。メンターは、懇親会でモデレーターを務めた社員が担うのが最適ですが、状況に応じて他の社員でも構いません。その場合も、事前に挨拶しておくなど、学生さんが安心して相談できる関係性を築けるよう配慮していきます。

▷説明会後の離脱を防ぐ!失敗しない「メンター制度」の使い方と施策例

プログラムの進行順と実施時の注意点

上述では内定者懇親会のプログラム例や学生を満足させるための工夫について触れてきました。こちらのセクションでは実際に懇親会を開催すると仮定した際に、内定者の皆さんが安心して懇親会に参加でき、最高の思い出が作れるようプログラムの進行順と注意点をお伝えしていきます。

1.若手社員によるリアルなキャリア紹介

・話し始める前に「質問はいつでもどうぞ」と伝え、気軽に話せる雰囲気に。

・時間があれば、複数の社員の話を聞く機会を作るのもおすすめです

2.グループワーク

・質疑応答だけでなく、ジェンガやカードゲームなどのミニゲームを取り入れると、場が和み、交流も深まりますよ!

3.成長を後押しする課題提示

・企業研究課題は、2〜3週間を目安に提出してもらいましょう。提出後は、丁寧にフィードバックして、学生さんの学びをしっかりサポートしていきます。

4.今後の連絡手段と内定者同士の連携

・内定者同士がスムーズに繋がれるよう、連絡手段は学生さん一人ひとりに相談して決めましょう。

豆知識: 東京工科大学の調査ではLINE利用率が高いですが、プライベートと分けたい学生さんもいるので、無理強いはしません。

全員がLINEを選ぶ場合はグループ作成を。複数のツールに分かれる場合は、学生さん同士で決めてもらい、そこで連携を促します。この時、モデレーターの社員から「課題で分からないことあれば、グループで相談し合ってOKです!」と一言。

懇親会終了後の人事担当者様の動き

懇親会に参加した学生の中には、複数企業から内定を得ている学生もいると推察されます。

貴社を第一志望に考えている学生は問題なく入社してくれるでしょうが、貴社を第二志望以下、いわゆる”保険”として考えている学生には、企業様側からアプローチしなければ内定承諾後であっても、辞退されるケースは少なくありません。

学生から無事に「入社」の返事をいただくためには、人事担当者様も彼(彼女)らと良好な関係をつくる必要があります。その第1歩としてやっていただきたいのが、学生にお礼を伝えること。懇親会の終わりに、各部署の社員様からお礼を伝えると思われますが、人事担当者様からも一声あると親切です。

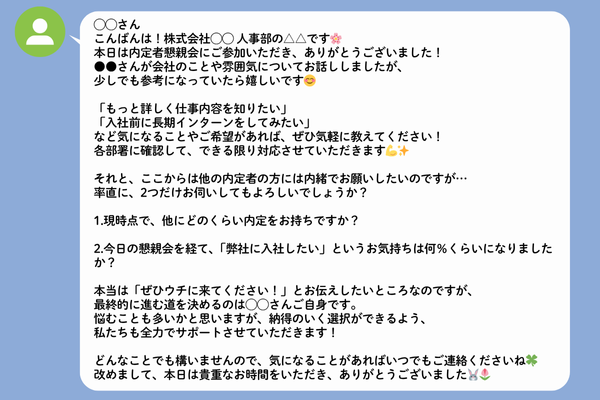

彼(彼女)らが就職活動で使いたいツールは「LINE」と「メール」に分かれています。(参考)

そのため、本記事においても「LINE」と「メール」の例文を用意しました。

その上で、それぞれの文章を書く上で気をつけていただきたいことをまとめていきます。

(1)参加のお礼を伝える

【LINEの例文】

【重要POINT⚠️】

学生へのLINEメッセージでは、冒頭に名前を入れるのが鉄則です。

文面が同じでも、名前があるだけで「自分に向けたメッセージだ」と感じてもらいやすくなります。逆に名前がないと、「みんなにコピペしてるのかな…」と機械的な印象に。これは私たちが企業からのDMを読まないのと同じ感覚。学生も、パーソナルなやりとりを求めています。ほんのひと言で、印象も信頼も変わります。

まずは「名前を呼ぶ」ことから、意識してみてください。

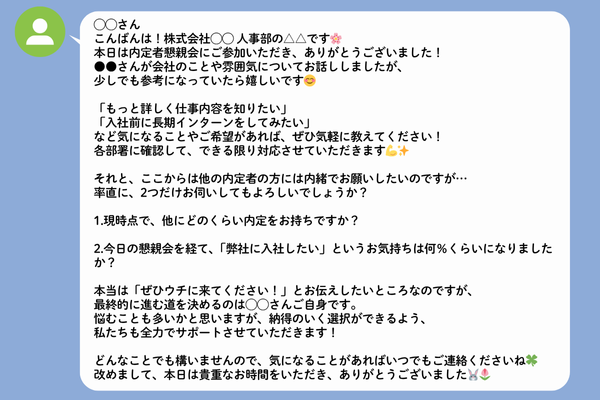

【メールの例文】

件名:【人事部△△です】内定者懇親会のお礼【株式会社○○】

△△さん

こんばんは!株式会社○○人事部の△△です。

昨日は、弊社の内定者懇親会にご参加いただき、ありがとうございました! 懇親会はいかがでしたか?モデレーターの●●が会社の話などをさせていただきましたが、少しでも雰囲気が伝わっていたら嬉しいです。

さて、懇親会を終えて、「仕事内容をもっと知りたい」「入社前にインターンしてみたいかも」など気になることが出てきたら、いつでも気軽にご連絡ください!各部署と調整しながら、できる限り対応させていただきます。

ところで、ここからは少しプライベートな話になりますが、もし差し支えなければ、二点だけ教えていただけますか?

1.現時点で、他に内定をもらっている会社はどのくらいありますか?

2.今日の懇親会を受けて、「この会社いいかも」と思った気持ちは、何%くらいでしょうか?

最終的にどこに進むかは、もちろん◯◯さんの自由ですし、じっくり悩んでもらってOKです!私たちとしては「ぜひ来てほしい!」という気持ちなので、今後もサポートさせていただけたら嬉しいです!

ご質問やご相談も、いつでもお気軽にどうぞ〜!

それでは、引き続きよろしくお願いします!

(署名)・・・

【重要ポイント⚠️】

メールの「件名」ってすごく大事です。学生さんは毎日たくさんのメールを受け取っているから、会社名が先に来ると「あ、またナビサイトからか…」と見落とされちゃうことも。だから私たちは、「【人事部△△です】内定者懇親会のお礼【株式会社○○】」といったように、皆さんの名前を最初にドン!と持ってくることをおすすめしています。

これで「あれ、誰からだろう?」って思って、つい開けてしまうはずです。このような工夫で開封率をアップさせ、しっかりと繋がっていきましょう。

【LINEとメールの文章作りのポイント】

懇親会に参加してくれた学生に、まず伝えたいのは「ありがとう」のひと言。実際に会って話せたとはいえ、「聞きたいことを全部聞けたかどうか」は学生本人にしか分かりません。そこで、お礼と一緒にこう伝えてみてください。

「聞きたかったこと、全部聞けましたか?もし“もっと知りたいこと”があれば、なんでも教えてくださいね」

たとえば、「仕事内容をもっと知りたい」、「長期インターンを経験してみたい」等希望があれば、責任者に伝え、できる限り実現の方向で動きましょう。

もちろん、インターンの実施は難しい場合もあります。そんなときは 「15分だけZoomで先輩社員と話せる時間をつくる」 これだけでも学生にとっては大きな一歩です。

そしてもうひとつ、とても大事なのが入社を“迫らない”こと。

「せっかく内定を出したんだから入社してほしい」そう思うのは当然です。でも、学生は「急かされた」と感じた瞬間、不安になり、心が離れてしまいます。焦らず、「しっかり考えて大丈夫です。たくさんサポートさせていただきますす!」という姿勢を見せましょう。

この“待つスタンス”こそが、信頼を築きます。懇親会を終えても、学生の気持ちはまだ揺れています。だからこそ、人事担当者が「悩める自分を受け止めてくれる存在」になることが、入社を決める最後のひと押しになるんです。

(2)企業研究の途中経過を尋ねる

懇親会から1週間程度たったら、内定者それぞれに課題の進捗を尋ねましょう。

【LINEの例文】

②メールの例文

【例文】

件名:【人事部△△】〇〇さんの課題の参考になりそうな資料をまとめました!【株式会社〇〇】

〇〇さん

こんにちは!株式会社〇〇人事部の△△です。

先日は研究課題の連携会にご参加いただき、ありがとうございました!

また、1週間前の懇親会では、モデレーターの●●より会社のご紹介をさせていただきましたが、その後、課題の進み具合はいかがでしょうか?

今回お願いしている課題は、実はホームページなどの情報ではカバーしきれない内容となっております。そのため、「どこから手をつけたら良いのか分からない」と感じる方も少なくありません。

懇親会でも少しお伝えしましたが、

・何を調べればいいのか迷う

・スライドはどの程度まとめるべきか悩むといったお声もよくいただきます。

そこで、少しでもお役に立てればと思い、プレゼン資料の作り方や、まとめ方のコツを簡単にまとめた資料をご用意しました。参考資料(URL・PDFなど)もあわせてお送りしますので、ぜひご活用ください。

資料を読んでみて、「ここ、もう少し詳しく知りたいな」」「具体的にどんな内容が求められているのか気になる」などがあれば、どんな些細なことでも構いませんので、ぜひ気軽に聞いてくださいね❕

なお、今回の課題は“完成度”よりも、“◯◯さんの視点や考え方”を知ることが目的です。〇〇さんの入社後の配属とは一切関係ございませんので、どうぞ肩の力を抜いて、ご自身のペースで取り組んでいただけたらと思います!

何か困ったことや、相談したいことがあれば、いつでもご連絡ください。

〇〇さんからのご連絡、心よりお待ちしております!引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

(署名)

【重要ポイント】件名で開封率UP!

学生さんは日々多くのメールを受け取っているので、通常のビジネスメールのように会社名を先にすると、ナビサイトのメールに埋もれてしまいがちです。

そこで、「【人事部△△】〇〇さんの課題の参考になりそうな資料をまとめました!【株式会社〇〇】」のように、担当者名を一番最初に記載しています。これは、学生さんに「お、誰からだろう?」と興味を持ってもらい、確実に開いてもらうための工夫です。

【LINEとメールの文章作りのポイント】

内定者への課題提示は、入社後の早期戦力化と定着促進に直結する重要な機会です。特に、実践的な課題と、人事からの積極的なサポート、そして丁寧なフィードバックが鍵を握ります。貴社の実務に踏み込んだ課題は、学生にリアルな業務を体感させ、入社意欲を高めます。しかし、専門性の高い内容は、学生にとって大きな障壁となり得ます。ここで人事の介入が不可欠です。学生に安心感を与え、学びを深めるためのポイントは以下の通りです。

・「助け舟」となるメッセージを

例:「〇〇さんの課題、お力になれればと思い、参考資料を共有しますね!」

と、LINEなどで積極的にサポートを申し出る。

・心理的障壁を取り除く「安心担保」

例:「質問はいつでも歓迎!」

「課題内容は、入社後の評価に一切影響しません。」

と明確に伝えることで、学生は安心して質問し、本音で課題に取り組めます。

学生の多くはビジネス資料作成に不慣れです。そのため、提出後のフィードバック(FB)が非常に重要になります。

・FBは「どこをどう改善すべきか」を具体的に指導

単なる指摘でなく、「なぜダメなのか」「どうすれば実務で使える資料になるのか」

まで踏み込んで伝えることで、学生は納得感を持って学び、実践的なスキルを習得できます。

このように、積極的に学生へ寄り添い、サポートと質の高いFBを提供することで、強固な信頼関係が築かれ、結果として内定承諾後の辞退防止に繋がります。

メンターの動き

2〜3週間を目安に課題を提出してもらい、学生の習熟度を図りつつ、提出されたスライドにフィードバックします。

フィードバックの方法

学生の多くはスマートフォンやタブレットで、プレゼンテーションの作り方を調べながら資料を作ると思いますが、彼(彼女)らは、貴社でキャリアを重ねた社員ではありません。まだまだ力不足な部分もあるでしょう。

しかし、それを一方的に伝えるだけでは、学生には「沢山ダメ出しされた」わるい印象だけが残り、彼らの志望度は低下してしまいます。そうならないためにフィードバックを入れるとき、意識していただきたいのが以下の2点です。

(1)基本スタンス

学生、社会人という立場に違いはあれど、自分が時間をかけて作った資料をダメ出しされるのは、誰だって嫌なもの。ましてや、ダメ出ししてくる人が内定先の社員となれば学生のショックは計り知れません。

そこでまずやっていただきたいのが「学生が作った資料を褒めること」。

内容は何でも構いません。「この情報をまとめるのは大変だったでしょう、ご苦労さま」。

「3週間で良くココまでまとめたね!」でも良いですし、具体的に見やすい点があれば「○ページ目のところ、グラフが入っていて分かりやすかった」と伝えるのも有効です。

資料を提出した学生は「自分にどんな評価がくだるのか…」と緊張しています。

「褒めること」からフィードバックを始めると、学生の緊張もほぐれ、貴社に対する志望度も下がりにくくなります。

(2)具体的なやり方

フィードバックを実施する上で意識していただきたいのが、単なる指摘ではなく「学生にどこが、なぜダメなのか」を気づかせてあげること。入社前にこの作業をやっておくと、学生が貴社にとって即戦力に育ちやすくなります。

ところが、人は見本(OK例)がないと資料の良し悪しを判断できません。

そこで、メンター役の社員様がフィードバックを実施する前に、1度、学生同士で互いの資料を見せ合い「どこが良かったか」、また「分かりにくかった部分はどうすれば改善できるのか」を論議してもらうのが有効です。「内定者同士」という同じ立場の人が作った資料なので、学生はどの資料にも公平に意見できます。

ただ、前述の通り「否定の時間」が長く続くほど、当該学生の志望度は下がってしまいますので、そうならないよう、様子をみながらメンター側で論議をコントロールすることが重要です。

分かりやすい資料をつくるため、メンター役の社員様がコントロールしながら、学生に話し合いという形で、1人ひとりに「気づかせる時間」を与えれば、彼(彼女)らは嫌な気持ちになりません。

その後話し合いで学生から出なかった意見を、貴社のビジネスモデルを理解しているメンターの社員様が1人ひとりの資料に書き込んだり、口頭で伝えたりしてあげれば、彼(彼女)らにとってメンターを務める社員様は「仕事のできる年の近いお兄さん(お姉さん)」に見えます。

まとめ

内定者懇親会は、学生の入社意欲を固め、早期活躍を促す重要な戦略的機会です。

学生はSNSの「就活垢」を通じて横のつながりを築きますが、企業に本当に求めているのは社員でしか得られない実務情報と、企業と学生間の信頼構築です。懇親会が期待に応えられなければ、辞退リスクは高まります。

内定者に貴社のビジネスを深く理解させ、意欲を高めることは重要です。懇親会開催で終わりでは、学生の心は他社に揺れ動きがち。確実な内定承諾のためには、学生一人ひとりに寄り添った継続的なコミュニケーションが不可欠です。

学生一人ひとりへの丁寧なフォローは必須ですが、人事担当者様の業務負担は大きいもの。この課題を解決し、内定者との関係構築を効率化するのが、採用管理システム「MOCHICA」です。「企業様と応募者を “も”っと、”ちか”くに」をコンセプトに、内定者とのコミュニケーションをスムーズにします。

MOCHICAはLINEとメール両方に対応し、内定者一人ひとりの希望する連絡手段を選べます。これにより、学生は最も使い慣れた方法で安心して企業と繋がり、貴社へのエンゲージメントを飛躍的に高めます。

MOCHICAは貴社の採用業務を確実に支援します。 「まずは触ってみたい」人事担当者様へ、MOCHICA体験会を随時開催中。機能と料金詳細は下記リンクでご確認ください。

(※料金については、上記リンクからチャットにて、運営スタッフがご案内いたします)。

MOCHICA体験会 お申し込みフォーム

お申込みいただいた方へ、別途日程調整をさせていただきます。

また、同業他社、個人事業主、学生の方のお申込みはお断りいたします。

参加人数は1社あたり2名様までとさせていただきます。

※弊社プライバシーポリシーをご確認の上、フォームをご入力ください。